Новость

19.04.2021

Владимир Акопян: СССР – Канада (1954 – 1972) ВСЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ ГЛАВЫ

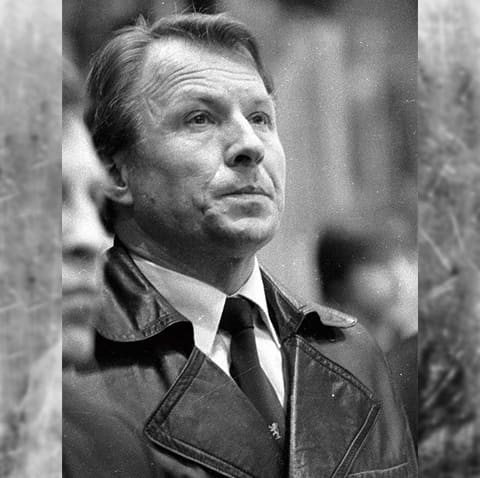

Клуб «Золотая шайба» начинает мемуарно-историческую публикацию Владимира Акопяна о роли Анатолия Владимировича Тарасова в развитии удивительной спортивной игры под названием хоккей. Автор многие годы, более 30 последних лет жизни великого тренера, был его близким другом. В 2000 году он опубликовал первую в современной России книгу, посвящённую А.В.Тарасову – «ТРЕНЕР Тарасов», и все последующие годы продолжал изучение жизни, деятельности и наследия этого выдающегося человека.

Выбор автором нашего сайта goldenpuck.ru не случаен. «Золотая шайба» - кровное детище Анатолия Владимировича, а его почитатели и активные последователи должны быть полноправными соавторами и хозяевами подлинно исторической и достоверной информации о нём. Посетителями сайта, без сомнения, являются истинные и преданные члены хоккейного сообщества России, кто не просто любит, но понимает и знает хоккей. Они вправе быть первыми читателями этого интересного, во многом мало известного материала из истории хоккея нашей страны. Автор же данных воспоминаний являлся живым свидетелем и соучастником тех исторических хоккейных событий, о которых сегодня высказывают суждения люди, родившиеся много позже их завершения.

Желаю всем интересного путешествия в историю нашего и мирового хоккея ХХ столетия.

Следите за нашим сайтом и соцсетями. Скоро будет опубликована первая глава!

Президент Клуба «Золотая шайба» А.Тарасов

(использовано фото А. Бочинина)

Предисловие

Кому интересны сегодня эти воспоминания? Давностью в более чем 50 лет?

Даже в подробностях, ранее мало известных и неизвестных? Которые, порой, кардинально меняют сложившиеся, привычные представления о событиях прошлого. Нужны ли эти дополнительные, незнакомые факты из прежних лет обывателю наших дней?

У меня нет ответа на этот вопрос.

Но, вместе с тем, я убежден, что к фактам истории нельзя относиться с позиции потребительского спроса. Это ведь не товар, это знания. А ими при свободном доступе могут воспользоваться все желающие. И они есть, интерес к хоккею в нашей стране всё ещё сохраняется.

История хоккея России, его становления, подъема на уровень мирового величия (шутка ли, 9 побед в мировых чемпионатах подряд, – ни в каком другом виде спорта ни одна страна не добивалась такого превосходства) многократно описана в основном в бравурных тонах, как, бесспорно, закономерное достижение социализма. Хотя многие механизмы и скрытые стороны этого исторического восхождения были нам неизвестны. Постепенно они начали проясняться после небывалой, никогда, ни в одном командном виде спорта не происходившей ранее серии встреч «любителей» и профессионалов – матчей хоккеистов СССР и Канады (НХЛ) в 1972 г. События настолько значительного, что воспоминания, споры, дискуссии о нём продолжаются до настоящего времени.

Канадцы по сей день считают, что 28 сентября 1972 г. за 34 секунды до окончания матча сборных НХЛ и СССР завершилась 18-летняя история противостояния канадского и российского хоккея. Победный шестой гол Пола Хендерсона подвёл итог серии из 8 матчей: + 4 = 1 – 3 в пользу Канады. Остававшиеся до окончания решающего матча 34 секунды вместе с финальной сиреной «превратились в вечность» (Darril Fosty, 2010). В вечность превосходства хоккея НХЛ над хоккеем Советского Союза. Спорное, но не безосновательное суждение.

Обе страны шли к этому историческому соревнованию с момента их первой встречи в чемпионате мира 1954 года. О том, как был пройден соперниками этот путь, данный рассказ.

Владимир Акопян, Москва, апрель 2021

Пролог

«Мы, канадцы, скромная нация с должным пониманием предела своих возможностей, и того, на что мы способны. Мы не обольщаемся надеждой опередить французов в искусстве кулинарии, или иранцев в ковроткачестве, а австралийцев в теннисе. Но мы, черт возьми, распнём любого, желающего посоревноваться с нами, если это дело называется хоккей»

Toronto Telegram, III-1958

«Предвижу всё: их оскорбит печальной тайны объясненье»

А.С.Пушкин

Ошибочно полагать, что история замысла о соревновании советских хоккеистов с профессионалами НХЛ берёт своё начало весной 1964 года. После победы сборной СССР на Олимпиаде в Инсбруке. Как результат согласия советского премьера Хрущёва, данного тренерам нашей команды Чернышеву и Тарасову.

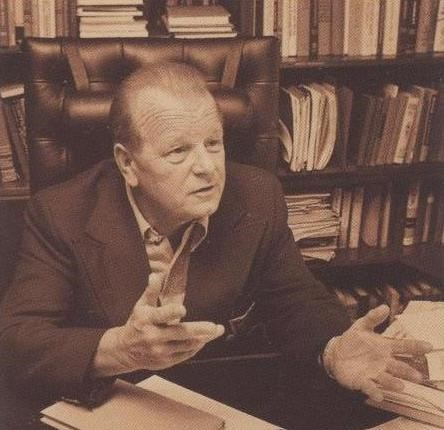

Некоторые современные «историографы» советского хоккея, не сильно скрывающие свою неприязнь к А.В.Тарасову, одержимо пытаются умалить его огромный вклад в осуществление этого исторического события. Именно поэтому, опираясь на его колоритный рассказ (фильм «Хоккей Анатолия Тарасова», 1991) о беседе с Н.С.Хрущевым и Л.И.Брежневым (см. фото), они необоснованно приписывают великому тренеру присвоение авторства этой идеи. И в этой связи обвиняют его во лжи.

Во имя установления истины, а также, чтобы опровергнуть такие во многом невежественно-расхожие утверждения, попробуем ответить на вопрос: насколько Тарасов являлся инициатором и промоутером этих соревнований? И, пытаясь широко охватить тему советско-канадских хоккейных отношений, постараемся разобраться, какова роль Тарасова в их становлении и развитии? Отношений и событий, в которых Тарасов был активным участником, и большая часть (почти 15 лет) которых происходила за океаном.

Тем, кто плохо (или поверхностно) знаком с историей появления нашего хоккея на арене международного спорта, предлагаю для начала этот небольшой рассказ. Он не похож на привычный и традиционно-навязчивый исторический экскурс, бравурно повторяемый в отечественных медиа из поколения в поколение (вот уже четвертое по счёту) по сей день. И мы попытаемся объяснить, да и сам читатель вскоре поймёт, почему не похож.

Взгляд на любые исторические события, особенно когда они касаются международных отношений, всегда страдает ограниченностью, если он основан на односторонней или преимущественно односторонней информации. Именно этим грешат сегодняшние наши представления о советско-канадском хоккейном противостоянии. Они поначалу складывались по большей мере на основе информации, поставляемой из-за рубежа советскими журналистами, спортивными чиновниками, дипломатическими работниками. С момента нашего «появления» в Канаде дополнялись сведениями и суждениями самих спортсменов и тренеров. И, конечно, не могли не быть тенденциозными. Потому что тогда противостояние спортивное всегда подогревалось противостоянием политическим, кстати, с обеих сторон «железного занавеса». А вот советские любители хоккея смогли впервые увидеть игру наших спортсменов за океаном только в 1972 году. Как раз в момент кульминации 15-летней истории нашего «хоккейного покорения Канады». Сегодня же о тех событиях берутся судить и «ставить оценки» люди, только родившиеся в годы, когда Тарасов уже заканчивал свою международную хоккейную карьеру.

Преодолеть эти изъяны прошлого и настоящего, стараясь избежать предвзятости, мы по мере сил попытаемся в нашем дальнейшем повествовании.

Вступление СССР в ЛИХГ

(ЛИХГ; LIHG – Ligue Internationale de Hockey sur Glace, фр.; еще в 1948 г. была переименована в IIHF [International Ice Hockey Federation] (МФХЛ), но в СССР ещё долго в официальных документах называлась по-старому)

Эта довольно продолжительная история тянулась около 3-х лет. Вкратце она выглядит так. Секция хоккея СССР (так она называлась тогда) была принята в члены ЛИХГ (30 голосами «за» при 7-ми «против» и 7-ми «воздержавшихся») 3 апреля 1952 г. Но на свой первый чемпионат мира наша команда поехала только в 1954 г. Существуют различные версии и толкования причин «неучастия» сборной СССР в чемпионате 1953 г. До последнего момента (18.12.1952 г.) президент ЛИХГ г-н Ф.Кратц, ведя официальную переписку с Госкомспортом СССР, рассчитывал на подачу заявки на участие в чемпионате мира (7-15.03. 1953, Швейцария) нашей команды. Ожидали этой заявки и хоккеисты, и тренерский штаб сборной СССР по хоккею. Завершились эти ожидания после выхода в свет Постановления Совета Министров СССР № 5276-2058 от 26.12.1952 «… о направлении в марте 1953 г. в Норвегию команды советских хоккеистов в составе 25 человек сроком на 15 дней для участия в товарищеских соревнованиях с норвежскими хоккеистами». Подписано оно было Председателем Совета Министров СССР И.В.Сталиным. Это означало отказ СССР от участия в чемпионате мира.

Произошедшие в нашей стране весной следующего (1953) года политические события заметно изменили ситуацию в отечественном хоккее – после кончины вождя народов сборная СССР всё-таки провела в Норвегии 3 матча, пробыв там всего 7 дней, и, тем самым, завершила международный сезон. А планомерная подготовка к мировому первенству 1954 года, первому в истории советского хоккея с шайбой, началась в октябре 1953 г. товарищескими матчами со сборной ГДР.

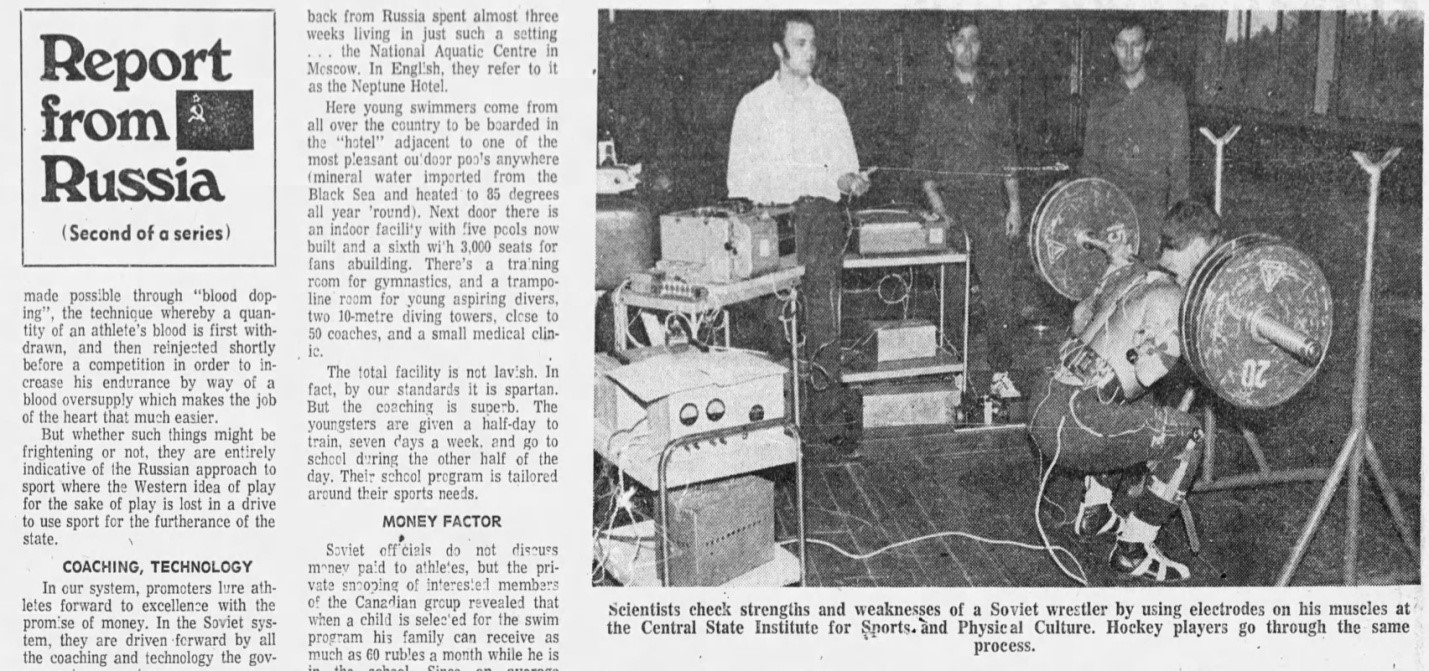

Сборная СССР осенью 1953 вступила в новый сезон под руководством А.Тарасова. Недаром весь сезон 1952 -53 гг. он был Председателем тренерского совета и в этом статусе вместе с П.Коротковым, Г.Епихиным и В.Егоровым посетил Олимпийские игры и Конгресс ЛИХГ в Осло (февраль 1952 г.).

Если начинать рассказ об эпохе советско-канадских отношений, то за точку отсчета следует брать 1948 г. - первый опыт международных матчей наших спортсменов с зарубежными хоккейными грандами. Это всем хорошо известные матчи сборной Москвы и чехословацкой команды LTC (ЛТЦ по-нашему). А при чем здесь Канада, спросит читатель? Ответ прост и очевиден: на протяжении всех лет с момента первого (1920 г.) чемпионата мира Канада была доминирующим лидером и образцом мирового хоккея. Вся Европа ориентировалась на феномен канадского хоккея, ей стали вполне привычны регулярные приезды канадских хоккейных команд. У канадцев учились совершенствовать свою игру и более всего преуспели в этом Швейцария, Швеция и особенно Чехословакия. Вот здесь-то и следует рассказать, как в то время хоккей Канады жаловал Европу своими визитами.

Почти ежегодно, начиная с 1924 года и до начала II мировой войны, Канада отправляла одну из своих клубных команд в заокеанское турне. В Европе клубы проводили от 20 до 55 выставочных игр в разных странах. Их победный рейтинг в таких матчах составлял 90-95%. Демонстрируя образцы подлинно канадского стиля игры, эти коллективы делали значительные финансовые сборы, и всегда возвращались на родину, в свои города (как крупные, так и маленькие) подлинными национальными героями, поскольку по окончании таких турне выигрывали очередной чемпионат мира по хоккею. До начала II Мировой войны Канада выиграла 11 чемпионатов мира из 13.

Зимний сезон 1947 г. в истории международного хоккея во многом знаменателен. Начать хотя бы с того, что это был первый послевоенный чемпионат мира по хоккею с шайбой и 14-ый в истории этого вида спорта. Канада впервые за все годы не участвовала в турнире. Однако это не помешало президенту КЛХА (Канадская любительская хоккейная ассоциация) профессору Харди (W.G.Hardy) на ежегодном конгрессе МФХЛ (который всегда проходит во время ЧМ) отстоять принцип ротации и переизбрания руководства МФХЛ каждые три года, чередуя европейское и североамериканское представительство. МФХЛ также согласилась оставить за Канадой право иметь собственное определение любительского статуса игроков для чемпионатов мира, тогда как на Олимпийских играх это определение оставалось за МФХЛ, совпадая с позицией МОК. Попытка с североамериканской стороны добиться такого же альтернирующего принципа в выборе страны проведения ЧМ успеха не имела.

А чемпионом мира в том 1947 г. стала команда Чехословакии. Основу той команды-победительницы составляли игроки клуба ЛТЦ, который и был первым титулованным хоккейным гостем нашей страны в феврале 1948 г. Тренировал команду Майк Букна, словак канадского происхождения. Его влияние на хоккей Чехословакии трудно переоценить. И до и после II Мировой войны он возглавлял чехословацкую сборную и приводил её к победам в чемпионатах Европы и, как раз в 1947-м, в чемпионате мира. Не только стиль игры, но и организация всего хоккейного хозяйства Чехословакии после II Мировой войны были доверены М.Букне и, конечно, являлись калькой хоккея Канады.

Вот каким оказалось первоначальное, хоть и косвенное, влияние канадского хоккея на зарождающийся в СССР хоккей с шайбой.

Олимпиаду в Осло (15-25 февраля 1952 года) выиграла канадская команда Edmonton Mercurys, с трудом опередившая команду США, которая вырвала у канадцев ничью 3:3. До и сразу после Олимпиады канадский клуб сыграл в Европе 30 матчей, победив в 27. Начиная с 1950 года тот предстоящий олимпийский турнир находился на грани срыва из-за впервые разразившегося конфликта между МОК и ЛИХГ (которую представлял Президент канадец У.Дж.Харди). Яблоком раздора была различная трактовка любительского статуса спортсменов (см. выше). КЛХА и ЛИХГ даже предлагали провести отдельный хоккейный турнир вне рамок Олимпиады. В конечном счете, канадская позиция уступила МОК. Попутно в этих баталиях Харди настаивал на изолированном включении в Олимпийский турнир хоккейной команды СССР, несмотря на отказ советских властей от общекомандного участия в зимней олимпиаде. Однако, по понятным нам причинам (и никак не понятным Харди), ни Федерация хоккея, ни Спорткомитет СССР не могли решать такой вопрос самостоятельно.

О желании и попытке наших хоккеистов выступить на чемпионате мира 1953 года (Швейцария, 7-15 марта) мы уже говорили. А вот канадская позиция по поводу этого турнира оказалась для всех совершенно неожиданной. Президент КЛХА W.B.George 12 января того же года публично заявил, что Канада не будет посылать свою команду на мировое первенство. «Ежегодно мы расходуем более $ 10.000, отправляя свою команду в Европу для проведения 30-40 матчей и участия в турнире МФХЛ. Это только пополняет хоккейные кошельки Европы, а в ответ мы слышим в свой адрес ненужные обвинения в злоупотреблении канадским стилем игры». Американцы также отказались от поездки в Европу. Чемпионом мира 1953 г. стала команда Швеции.

Выше мы кратко описали атмосферу и расстановку сил в мировом любительском хоккее, на фоне которой советский спорт с полным основанием дерзнул появиться на международной спортивной арене уже глобального масштаба.

Чемпионат мира 1954 г.

Вхождение в международную хоккейную элиту.

Все знают, что дебют советских хоккеистов в чемпионате мира был ошеломляющим. Решающую встречу за золото с канадской командой «East York Lyndhursts» из Торонто они завершили со счетом 7:2. На родине хоккея пресса откликнулась на поражение своей команды разгромными комментариями и публикациями. Критиковали главным образом Канадскую любительскую хоккейную ассоциацию (КЛХА/CAHA), опрометчиво отправившую на чемпионат команду любительского эшелона самого низкого уровня (представителя хоккейной ассоциации 2-го ранга из провинции Онтарио). Политики, представители деловых кругов, руководители профессионального хоккея активно обсуждали необходимость и возможные пути развития советско-канадских хоккейных отношений. Мотивом для такого ажиотажа служило огромное желание доказать случайность досадного поражения от новичка турнира, безотлагательно продемонстрировать мощь и непобедимость канадского хоккея. Влиятельный бизнес-промоутер профессионального спорта (хоккей, фигурное катание, дерби, бейсбол) Томас Горман (Thomas Gorman) посетил советского посла в Канаде Дмитрия Чувахина. Они обсудили возможность организации турне хоккейной команды СССР по Канаде. В то же самое время посол Канады в Советском Союзе Джон Уоткинс нанес визит министру иностранных дел Молотову и поздравил его с победой в чемпионате мира по хоккею. Управляющий директор «Торонто Мэйпл Лифс» (ТМЛ) Конн Смайт (Conn Smythe) заявил, что готов сразу после завершения плей-офф НХЛ (Кубок Стэнли) отправиться со своей командой в Россию, при условии адекватной финансовой компенсации поездки. Гражданский комитет Торонто немедленно объявил сбор средств для такого турне, а Мэр города Алан Лампорт сообщил о своём личном вкладе размером в $5.000 (более $45.000 сегодня). Председатель Совета управления ТМЛ Уильям МакБрайен (William McBrien) отправил советскому послу в Канаде телеграфный запрос на поездку команды в мае того года в Москву. В телеграмме говорилось, что «встречи с советскими командами будут частью европейского турне, призванного развивать международные хоккейные связи, и позволят любителям спорта СССР увидеть канадский хоккей в его лучшем виде». В заявлении подчеркивалось, что советская сторона не понесет никаких расходов в связи с приездом команды из Торонто.

Правда, ровно через сутки, 9 марта, этот вопрос был снят с повестки дня. В Канаде мгновенно узнали, что в Советском Союзе нет катков с искусственным льдом, а дату открытия строящегося в Сокольниках первого такого катка никто с советской стороны назвать не смог. Вызвал у канадцев удивление и тот факт, что предложения Смайта и МакБрайена не были опубликованы в советской печати. Иными словами, вскоре стало понятно, что адекватной реакции на предложения Канады с советской стороны не последовало.

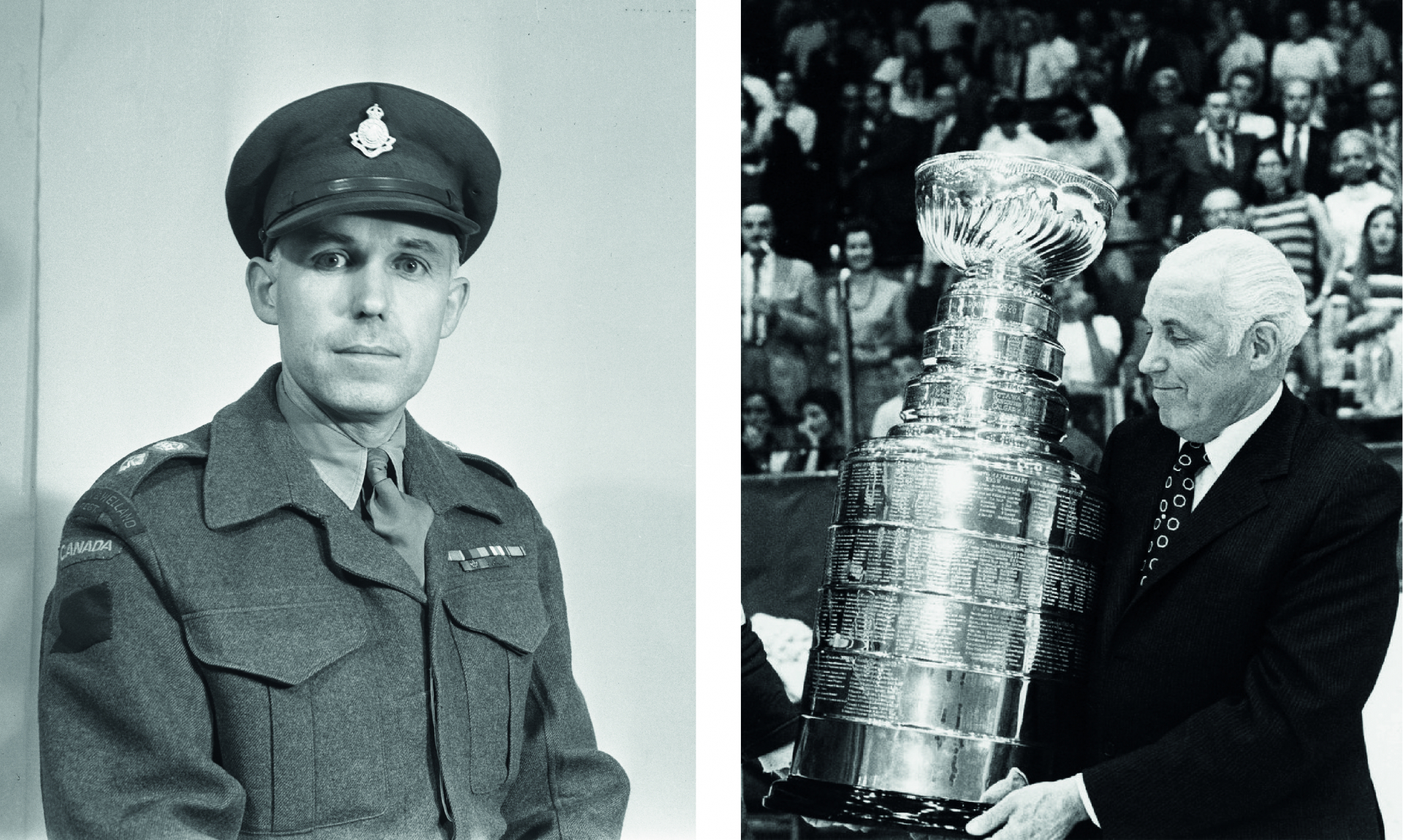

Здесь немаловажно подчеркнуть, что столь бурная реакция канадской общественности была продиктована исключительно ударом по национальному достоинству родины хоккея, которым обернулось это поражение. Конн Смайт, владелец «Торонто Мейпл Лифс» (и далеко не он один), ветеран II-ой (да и I-ой!) мировой войны, не мог смириться с таким унизительным итогом турнира из-за поражения от неизвестного новичка. В его представлении реванш, и реванш сокрушительный, следовало взять безотлагательно. Замешательство в рядах советских официальных органов (дипломатия, спортивное руководство) в ответ на шквал канадских предложений объяснимо. В Советском Союзе не имели ни малейшего представления об устройстве канадской хоккейной жизни, её многоукладности и финансовой основе. Иными словами, в СССР просто не знали, в чём суть и каковы движущие механизмы западного, в т.ч. профессионального спорта. Как на Западе, со своей стороны, не понимали устройства социалистического спорта. И такое взаимное недопонимание ещё довольно долго замедляло развитие продуктивных советско-канадских хоккейных отношений.

Вышеупомянутый «East York Lyndhursts» был единственным клубом в любительском хоккее Канады, который согласился в том году на предложение КЛХА представлять страну на мировом чемпионате. Содержал эту команду одноименный автосалон (представьте на мгновение, что на чемпионат мира 1954 г. из СССР была бы направлена команда «Торпедо» горьковского автозавода, занявшая тогда в Классе «Б» 2-е место) одного из районов (East York) Торонто - крупнейшего (с населением в те годы около 1,5 млн. человек) канадского города. В составе команды играли горожане самых разных профессий. Поездку по Европе (16 показательных матчей в Италии, Франции, Швейцарии, Германии и Швеции + чемпионат мира в Стокгольмеи) целиком финансировала КЛХА. Суточные хоккеистов Канады составляли в сегодняшнем эквиваленте менее 30 долларов. Многие игроки расходовали и личные средства. Отправившись в 2-месячную поездку, члены команды получили отпуск у своих работодателей, но неоплачиваемый. Завершить этот экскурс необходимо информацией о том, что «East York Lyndhursts» в том же 1954 году завершила своё всего лишь трехлетнее существование, но навечно вошла в историю мирового хоккея. Как первая команда Канады, встречавшаяся с русскими, и как первая канадская команда им проигравшая. Джон Скотт (John Scott), один из игроков той команды спустя 50 лет заметил: «Мы стали частью истории. А были бы гораздо счастливее, если бы победили, становясь частью совсем иной истории»

Из сказанного можно понять, с каким соперником из Канады впервые встретились наши хоккеисты – привлеченные в сборный коллектив лучшие спортсмены страны. Очевидно, что степень готовности наших игроков была ничуть не ниже, а наверняка даже выше, чем у любителей-канадцев. Все наши хоккеисты играли вместе уже более 5-ти лет. Постоянный тренировочный режим наших спортсменов как в клубах (военизированных – ЦДСА, «Динамо», ранее ВВС), так и в сборной команде, обеспечивал высокую и долговременную спортивную форму, и игровую готовность (зря что ли сегодняшние ненавистники Тарасова постоянно вспоминают о его предельных тренировочных нагрузках). Недаром шведские газеты, подводившие итоги чемпионата мира, хором трубили о том, что хоккеисты СССР ничего общего с любительским спортом не имеют, у многих офицерские звания, стабильная зарплата и высокие премии за победные достижения. Об этом, в частности, рассказал на торжественном приёме в стокгольмской ратуше наш капитан Всеволод Бобров, поделившись даже размером премиальных вознаграждений за победы. Там же руководитель нашей делегации Борис Мякиньков (начальник Управления спортивных игр Спорткомитета СССР) простодушно заявил: «Даже, несмотря на нашу довольно лёгкую победу, мы бы настаивали на приезде в СССР канадской команды. В России хотели бы, чтобы «Монреаль» или «Торонто» из НХЛ совершили турне по нашей стране».

Кстати, о Мякинькове. В воспоминаниях некоторых участников той исторической встречи с командой Канады сквозь десятилетия нередко звучат утверждения, что А.Тарасов рекомендовал проводить ту игру, не стремясь к победе. Дабы в безнадежном матче сэкономить силы для решающей игры со Швецией за титул чемпиона Европы. Опуская имена авторов этих утверждений, сошлемся на самого компетентного и информированного в той ситуации специалиста. А.И.Чернышев в своём интервью (1979 года) рассказывает: «Сидим с Вадимом (В.Синявский – прим. автора) у него в номере. Вдруг прибегает Мякиньков. «Есть предложение: игру канадцам отдать, чтобы самим остаться целыми, и будем играть переигровку со шведами за звание чемпионов Европы. Утром … на установке на игру я говорю ребятам, что никто не верит, что мы можем быть чемпионами. А мы выиграем эту игру, если будем играть вот так …».

YouTube канал "Красная Машина"

И уж для пущей убедительности приведём две совершенно разные оценки команды «Lyndhursts» капитаном и старшим тренером сборной СССР.

В. Бобров: «Канадцы прислали в Стокгольм больших мастеров, сильную команду. Их считали основными фаворитами. Канадцы не знали равных в силовом единоборстве, напористо действовали у ворот противника, запросто выигрывали вбрасывание, ловко добивали шайбу. Словом, известно, каковы канадцы, им и сегодня палец в рот не клади».

А. Чернышев: «Перед чемпионатом я видел матчи канадцев в Давосе и Цюрихе: «Линдхерст» на меня не произвела особого впечатления. В ее игре чувствовался авантюризм, пренебрежение к противникам, которые, кстати, откровенно трусили перед канадцами. Вернувшись в Москву, я сказал: с канадцами можно играть и даже победить их. Никто не поверил этому. Не верили даже в Стокгольме».

Обратите внимание, какова разница в восприятии соперника игроком и тренером. Спортсмен видит в первую очередь сильные стороны, а тренер- мыслитель обязан видеть и использовать для победы слабости противника.

Итак, подводим итоги. Наш хоккей, отправляясь на первый в своей биографии чемпионат мира, даже в кошмарном сне не мог представить такое внезапное, неотступно навязчивое внимание к себе всего (подчеркиваю, всего!) канадского хоккея – прессы, официальных лиц, менеджеров, тренеров и хоккеистов профессиональных клубов. Внимание, которое сформировалось буквально в течение нескольких суток! Именно с этого момента международный хоккей вступил в новую фазу своего развития.

Опустим подробности всех тех восторженных и вполне заслуженных торжеств, которые сопровождали в нашей стране эту победу – ведь она была яркой и вдохновляющей. После успеха Советского спорта на летней олимпиаде 1952 г. этот новый мировой чемпионский титул повышал уверенность в успехе нашей страны на предстоящей и первой для нас олимпиаде зимних видов спорта 1956 года. Но с точки зрения дальнейшего развития советского хоккея важнее было другое – он внезапно оказался в положении дерзкого оппонента основоположникам этого вида спорта. Канадцев обескуражило и возмутило то, что поражение им нанесли никогда не учившиеся у них дебютанты. Ранее на международных форумах их обыгрывали и англичане, и чехи, и их соседи американцы. Но все они в разное время учились у родоначальников хоккея – многие приглашали в Европу игроков и тренеров из Канады, американцам подавно за этим далеко ходить не надо было – учеба шла рядом. Русские же на первом для себя чемпионате мира оказались подлинным «громом среди ясного неба».

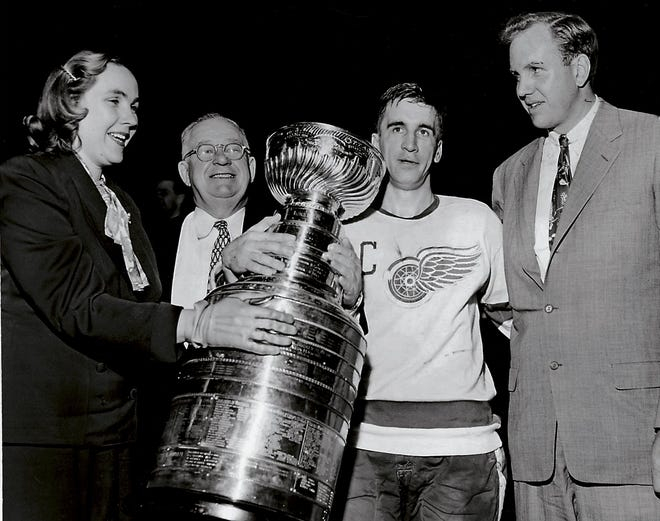

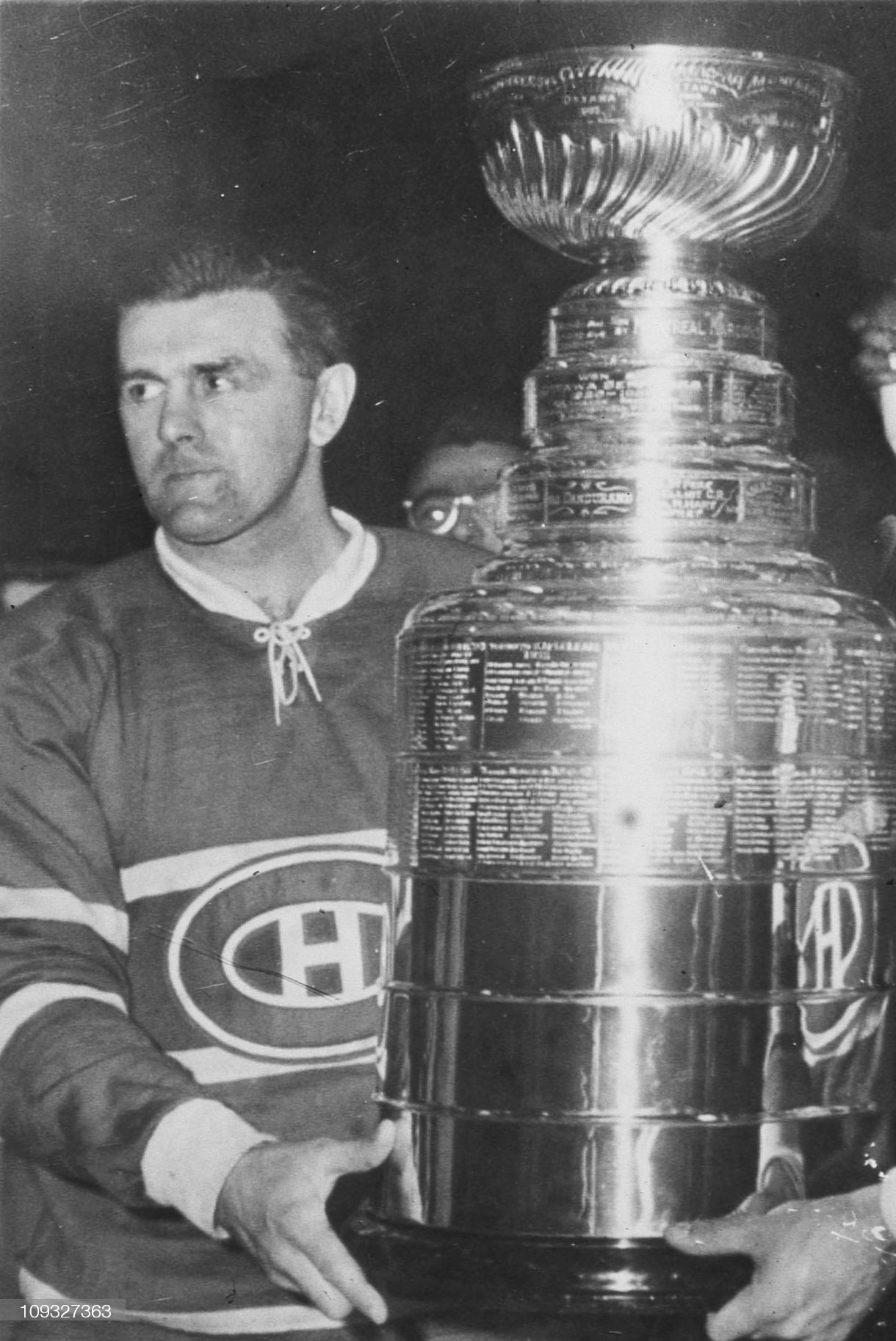

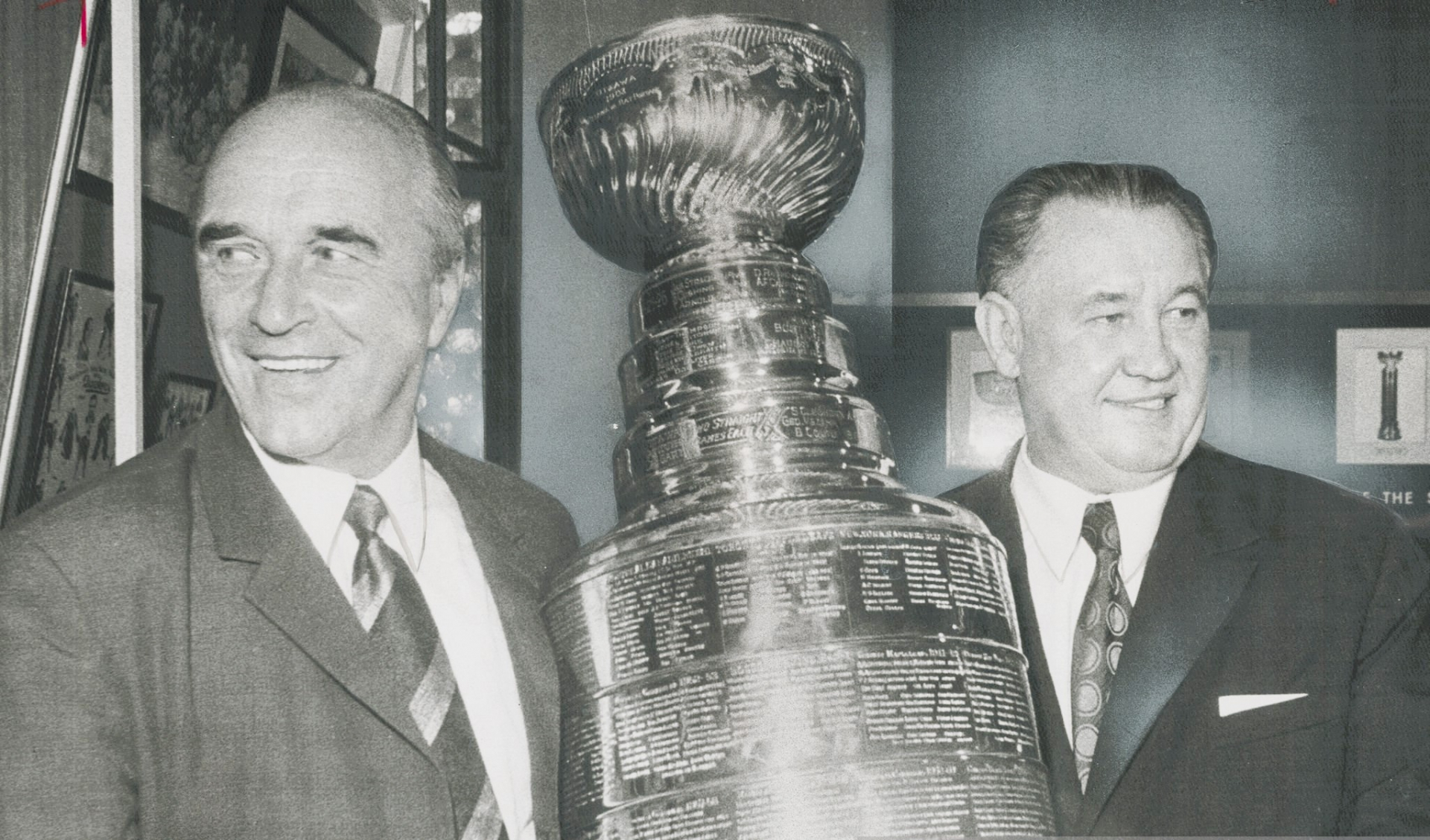

Однако прошло немного времени, и, с окончанием сезона в Канаде, страсти и досада улеглись. Во многом и потому, что там быстро поняли – инфраструктура организованного хоккея с шайбой в СССР была в зачаточном состоянии (см. выше). Некоторые канадские аналитики и газетные колумнисты оценили победу русских как «nine day wonder» (идиоматическое английское выражение) - недолгое чудо (длившееся всего 9 дней). Традиционно к апрелю акцент интереса поклонников хоккея всей Канады целиком сместился к розыгрышу Кубка Стэнли, финал которого был захватывающим. Только в 7-м матче плей-офф «Детройт», возглавляемый Горди Хоу, одержал победу над «Монреалем», в котором тогда блистали М.Ришар, Ж.Беливо, Б.Жеоффрион и Ж.Плант. А ещё этот боевой финал ознаменовался небывалым для НХЛ, да и всего хоккея событием – на кубке победителей впервые в истории была выгравирована фамилия женщины! Это была Маргарет Норрис (Marguerite Norris), президент «Детройт Ред Уингс», унаследовавшая в 1952 г. этот пост от своего отца Джеймса Норриса Ст., многолетнего владельца этого хоккейного клуба.

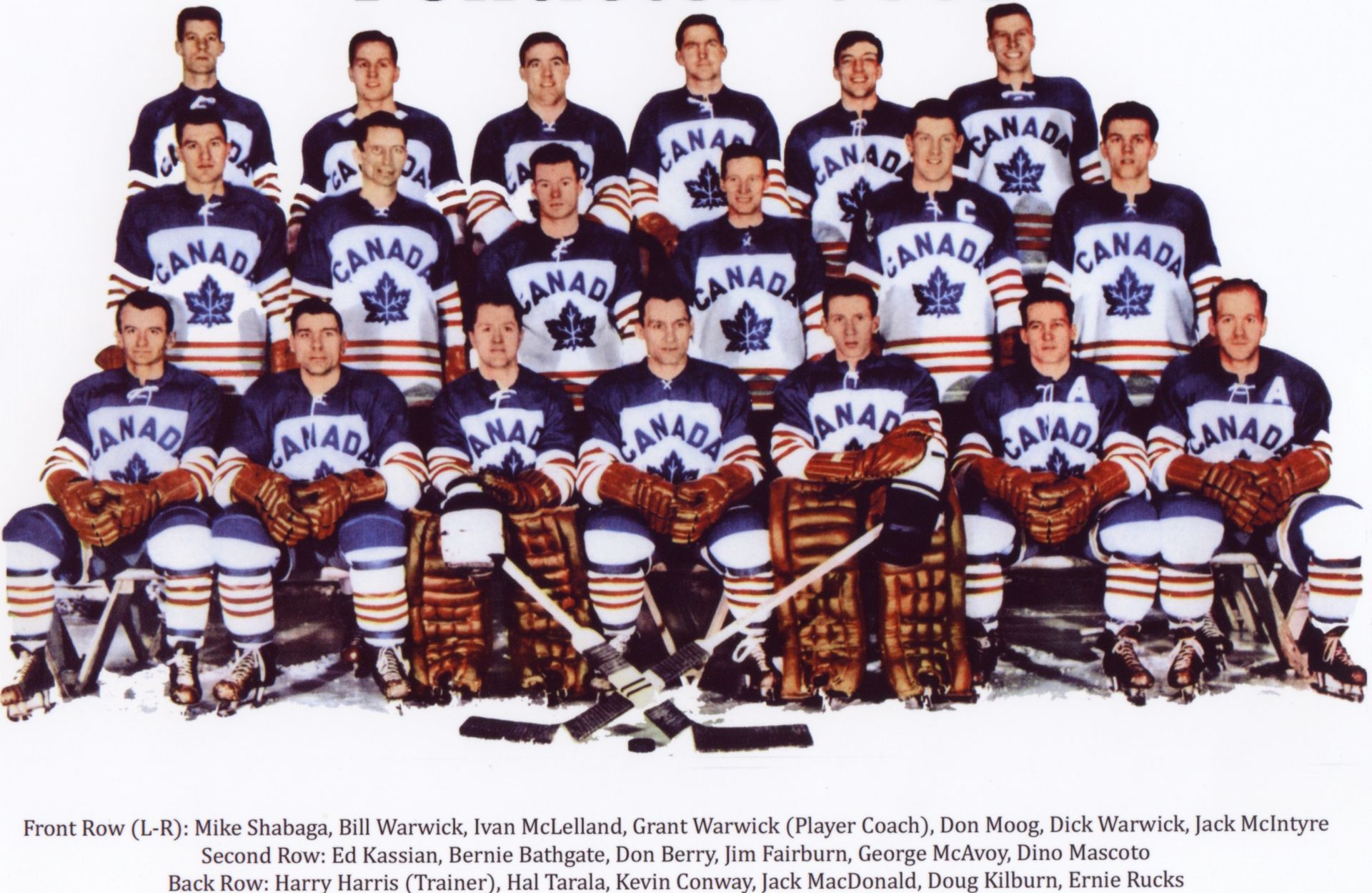

Так что мысли канадской общественности о безотлагательном реванше, который необходимо взять у русских, пришлось перенести на следующий сезон. А кандидат для выполнения этой принципиальной задачи уже был известен – клуб «Penticton Vees» из одноименного города провинции Британская Колумбия. Этот небольшой промышленный городок с населением около 14 000 человек удивил КЛХА (САНА) да и всю страну тем, что его команда, существовавшая только 3 года, с третьей попытки выиграла Кубок Аллана (высшее чемпионское звание в любительском хоккее Канады). Сразу после этой победы КЛХА, опасаясь повторения нареканий прошлого сезона, обязала клуб-чемпион «Penticton Vees» представлять Канаду на чемпионате мира 1955 г. в Германии (ФРГ). И уже в следующем сезоне, по мере приближения даты (февраль 1955) очередного первенства мира, реваншистские настроения в полиморфной хоккейной среде Канады начали стремительно нарастать. В прессе возобновились критические выпады в адрес КЛХА: дескать, снова Канаду на мировом хоккейном форуме будет представлять слабая любительская команда. Оригинальную форму усиления состава «Vees» предложил тренер «Монреаля» Дик Ирвин (Dick Irvin): по два игрока от каждой команды «Большой шестерки» НХЛ «для латания дыр». Отважный любительский клуб отверг какие-либо посягательства на свою монолитность и предпочёл отправиться в Европу своим неизменным составом, чтобы сражаться собственными силами. Объединяющая роль в этом принадлежала играющему тренеру команды Гранту Уорвику (Grant Warwick), в прошлом игроку «Нью-Йорк Рейнджерс», умудрившемуся в 1942 году стать в НХЛ «новичком года» (Rookie of the Year). Свою 10-летнюю карьеру в НХЛ он завершил в «Монреаль Канадиенс» и в 1952 году вернулся в клуб родного города. Там вместе с братьями Биллом и Диком он стал цементирующей основой победной командной игры клуба и образцом для молодых и честолюбивых партнеров. Завершая характеристику главного будущего соперника чемпионов мира, следует подчеркнуть, что весь период своего 3-летнего существования «Penticton Vees» был подлинно любительской командой. Каждый спортсмен имел основную работу (например, Bill Warwick - прачечный комбинат, Dick Warwick - таксомоторная [ветеранская] компания, Ernie Rucks - ателье домашнего интерьера, Doug Kilburn – бензозаправочная станция, и т.д.) и занимался хоккеем только в свободное время.

Чемпионат мира 1955 г.

Советская сборная в статусе чемпионов мира начала подготовку к новому международному сезону задолго (более чем за месяц) до начала Всесоюзного (24.11.1954 - 07.02.1955) первенства. После сборов в ГДР были проведены 6 матчей в Западной Германии со слабыми местными командами. Затем на фоне матчей чемпионата СССР в декабре и январе были встречи (6) и с традиционно сильными, равными по силе соперниками – сборными ЧССР и Швеции. В течение 4 месяцев в подготовительных матчах были апробированы около 30 хоккеистов. Однако на мировое первенство в ФРГ наша команда отправилась практически в неизменном чемпионском составе, за исключением замены только одного чемпиона мира А.Виноградова на Николая Сологубова. Тренеры команды верили в силу своих подопечных, перед которыми по сравнению с прошлым годом стояла уже качественно иная и более сложная задача – сохранение высокого звания чемпионов мира. Всем было понятно, что судьба золотых медалей будет решаться в поединке сборных СССР и Канады.

Основные претенденты на чемпионское звание подошли к началу турнира с различной степенью информированности друг о друге. В нашем лагере ничего не знали об особенностях игры «Penticton Vees», кроме подчеркнуто устрашающего факта присутствия в составе команды ветерана НХЛ Гранта Уорвика, в роли играющего тренера (см. выше). Никто и нигде ни разу не упомянул, что эта команда существовала всего 4-ый год. Представить особенности командной тактики игры канадцев наши тренеры не могли, так как никаких сведений на этот счёт не имели (в отличие от 1954 г.). Никто из нашего штаба не догадался посетить выставочную встречу Канада – ЧССР, которую «Vees» провели в Праге за 3 дня до начала чемпионата. Это была очень конфликтная игра, изобиловавшая физически агрессивной манерой действий канадцев, их многочисленными (11) удалениями и частыми потасовками. Несмотря на продолжительную игру в меньшинстве канадцы не дали себя победить – 3:3. Президент Чехословакии А.Запотоцкий назвал манеру игры канадцев «хоккеем дикого Запада».

В отличие от сборной СССР, канадцы настраивались на встречу с нами задолго до начала турнира, ещё в Канаде, с конца 1954 г. Во-первых, атмосфера требований обязательного реванша за поражение в чемпионате 1954 г. постоянно культивировалась и непрерывно нарастала в ходе хоккейного сезона. Во-вторых, манера и стиль победной игры сборной СССР против «East York Lyndhursts» всем хорошо запомнились и были понятны новым претендентам. Роль единоличного премьера (В.Бобров) в игре первой тройки нашей сборной канадцами расценивалась как большой тактический изъян командных действий. Умение «русских» уклоняться от силовой борьбы планировалось максимально нивелировать. Наконец, с первых матчей (и даже тренировок) мирового первенства «Penticton» постоянно демонстрировал силовую и агрессивную, преимущественно атакующую игру. Это не могло не произвести должного психологического впечатления на любого соперника. Достаточно того факта, что в первом матче с командой США (высоко котировавшейся перед турниром) атакующая мощь канадской команды была беспрецедентной и просто устрашающей. По воротам американцев в ходе той игры было сделано 96(!) бросков - чуть ли не мировой рекорд за всю историю IIHF (The Ottawa Journal · 26 Feb 1955, p16). Победа со счётом 12:1 в первом матче турнира сделала канадцев бесспорным фаворитом.

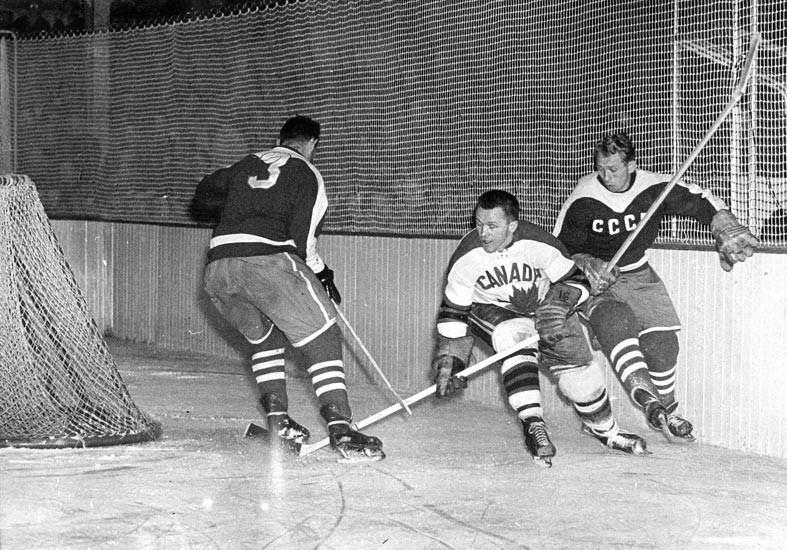

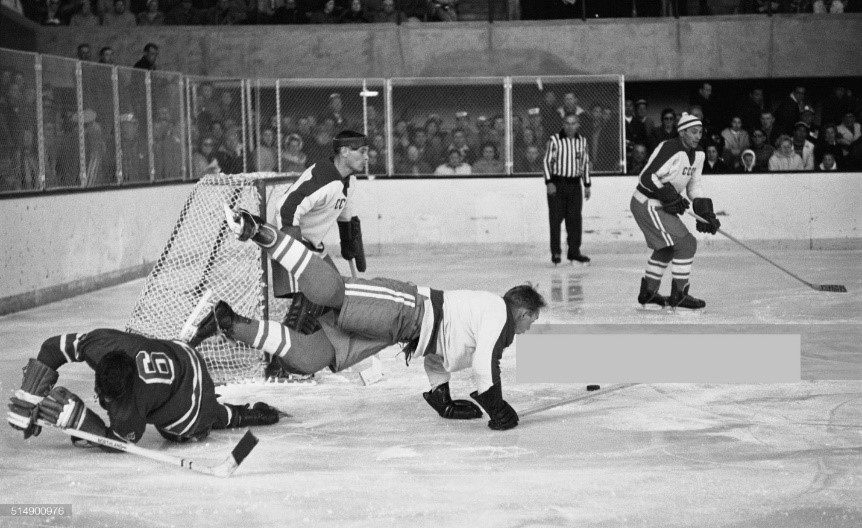

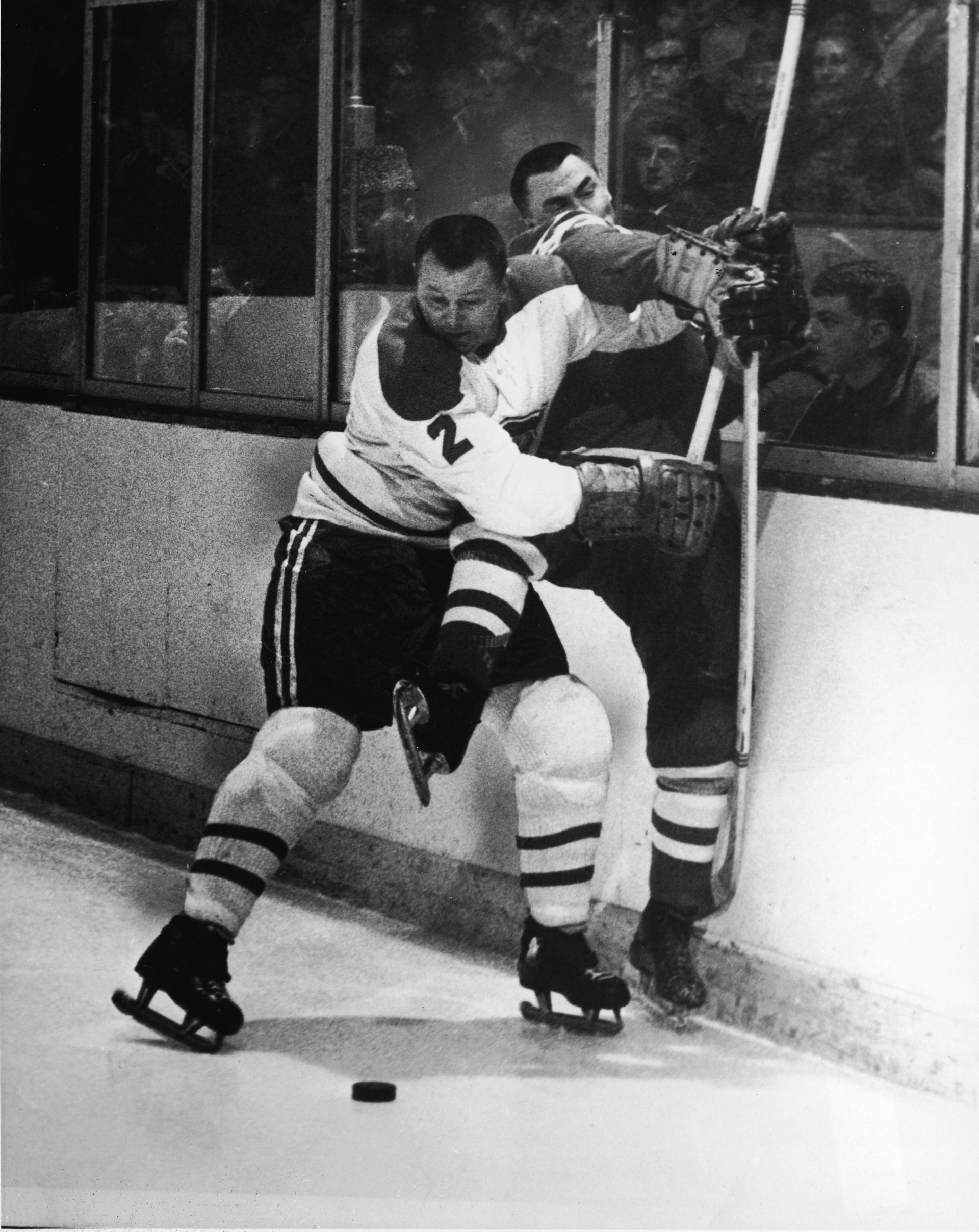

Историкам на заметку: в долгом 65-летнем багаже встреч сборных СССР и Канады на чемпионатах мира игра 1955 г. остается единственным сухим (нулевым) поражением нашей команды. Первая половина встречи проходила при нашем игровом превосходстве: мы значительно дольше владели шайбой, коллективные действия хоть и не очень ладились, но заставляли канадцев действовать на пределе сил. Выручал отличный вратарь Айвэн (Иван) Маклелланд (месяц назад он отпраздновал 90-летие!), защитники отважно бросались под шайбу. Тактика соперника была крайне примитивной – вброс шайбы в нашу зону и борьба за её возврат. Но упорство и неутомимость канадцев поражали. Именно так, внешне почти стихийно и были забиты первые две шайбы в наши ворота. Наш лидер Бобров был нейтрализован настолько, что не смог произвести более одного броска по воротам соперника (имел лишь один шанс забить гол – см. фото ниже), быстро исчерпал соревновательный настрой и, по словам канадцев, уже после первого периода перестал быть угрожающим фактором. Так называемый body-checking (контактно-силовое преследование) канадцев породило у многих игроков психологическое смятение и разрушило слаженные действия и тактические построения.

Существует и общедоступна кинозапись матча сборной СССР с «Penticton Vees». Неоднократный её просмотр позволил найти два - три 100% голевых момента, созданных нашими игроками. Да и они были мгновенно устранены канадскими защитниками, что хорошо видно на этих, хоть и некачественных, кадрах. Степень нашей психологической подавленности была столь значительной, что после пятого гола, забитого нам щелчком от синей линии, вратарь Пучков покинул площадку, отказавшись продолжать игру.

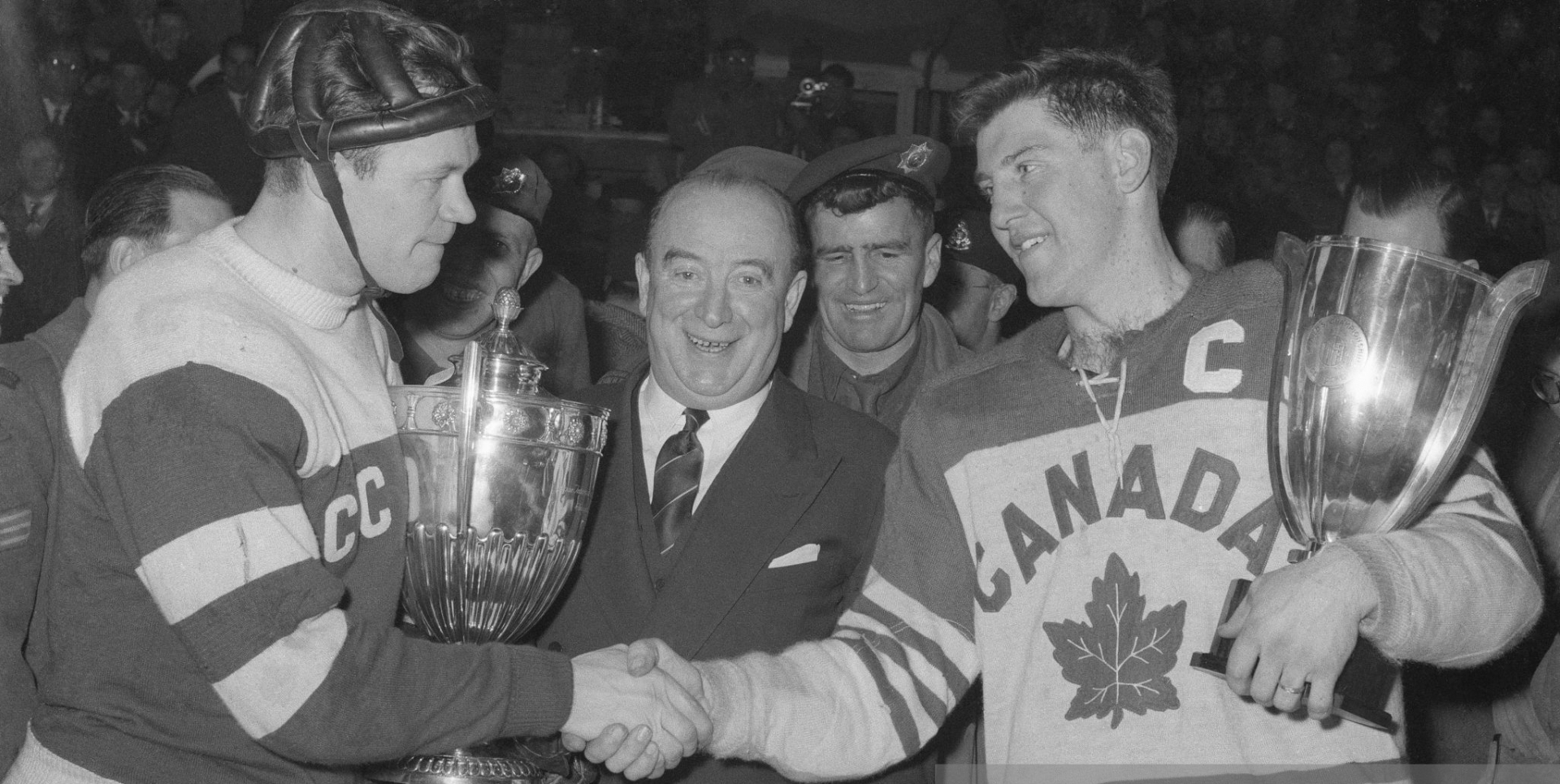

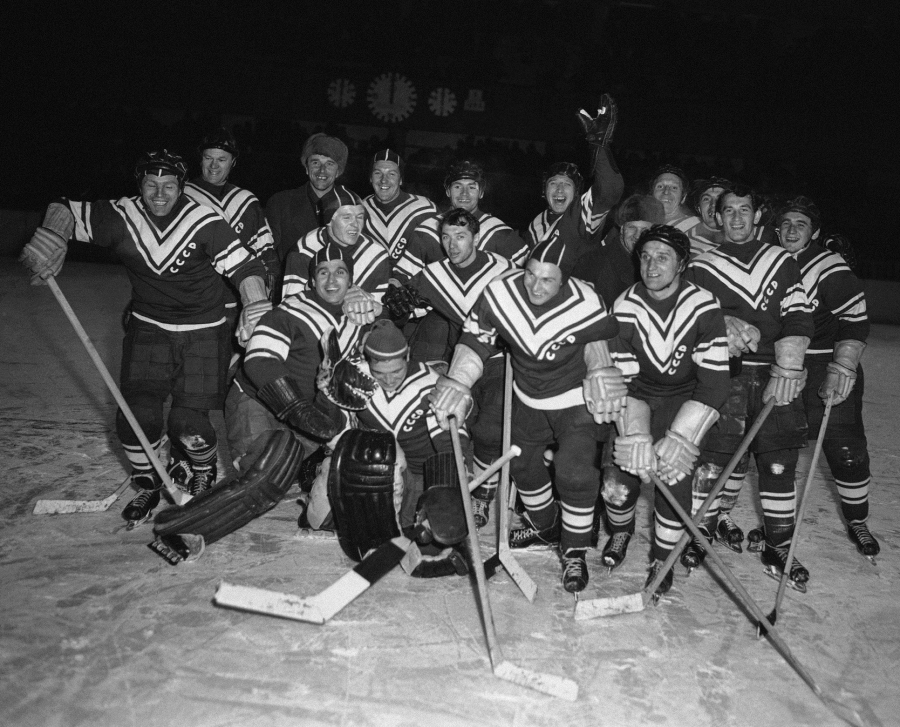

Клуб «Penticton Vees» оправдал вожделенные чаяния всей Канады – его победа в чемпионате мира 1955 года была беспрекословной. Более половины населения Канады, не отрываясь во время рабочего дня от радиоприемников, следила за ходом этого матча, приближавшего страну к долгожданному (2 года) чемпионскому титулу. «Vees» удалось вернуть Канаде доминирование в виде спорта, который она считала кровно своим. Впервые в истории канадского хоккея прямой радиорепортаж о матче Канада – СССР вел из Западной Германии несравненный Фостер Хьюитт (Foster Hewitt) (самый знаменитый хоккейный радио- и телерепортер Канады, создавший в 1952 г. бессменную вещательную программу «Хоккейный вечер в Канаде»), специально прилетевший из-за океана на решающую встречу.

Анатолий Тарасов второй год подряд присутствовал на чемпионате мира в качестве наблюдателя. Спустя годы в одной из своих монографий он делился впечатлениями от игры «Penticton Vees». Роль тренера (играющего!) Г.Уорвика в победной игре канадского клуба Тарасов расценил как главествующую. Особенно его впечатлила убежденность лидера канадцев в необходимости строить игру команды только на основе собственных игровых преимуществ и достоинств. Максимальное использование которых должно возобладать над стремлением использовать слабости соперника. В советской прессе, как можно догадаться, поражение комментировалось довольно скупо, но с острожным оптимизмом в отношении возможностей наших хоккеистов на предстоящих через год зимних Олимпийских играх в Италии (Кортина д’Ампеццо). Итоги сезона сборной команды СССР Секция хоккея Госкомспорта расценила как удовлетворительные. По возвращении вице-чемпионов на родину не было и намека на торжества образца годичной давности. Как выражался гораздо позднее А.В.Тарасов: «В наше время за серебро увольняли».

Олимпийские игры 1956 г.

Возвращаясь к лейтмотиву нашего исследования, подчеркнём, что к началу сезона очередных Зимних Олимпийских игр (1956 г.) советский спорт ставил перед собой весьма амбициозную задачу – победу в общекомандном (неофициальном) зачёте. К тому имелись все объективные предпосылки: успехи в тех зимних видах спорта (лыжи, коньки), где в нашем активе уже были победы в чемпионатах мира. Хоккей не являлся в этом отношении исключением. Но стремясь к победе на хоккейном олимпийском турнире, спортивное (и, прежде всего, хоккейное) руководство СССР уже понимало, что главным соперником на этом пути будет только Канада. Казалось бы, позади всего два сезона, в которых эти команды встречались лишь два раза. А Канада уже неотвратимо сделалась нашим доминирующим оппонентом. Уважаемые и титулованные соперники последних без малого 10-ти лет, такие же, как и мы чемпионы мира (в недавнем прошлом) сборная ЧССР и сборная Швеции, не вызывали такого «раздражения» и одновременно опасения, как канадцы. Например, со сборной Чехословакии наши хоккеисты в статусе национальной сборной ранее сыграли 7 официальных матчей: в 5 одержали победу, и только 1 проиграли. А ведь именно эта хоккейная школа была нашим первым экзаменатором на международной арене. Но обидное и неоспоримое поражение от Канады годом ранее твёрдо обозначило приоритетного соперника.

Мы убеждены, что советские тренеры – А.И.Чернышев и В.К.Егоров, исходя из сверхзадачи на предстоящем олимпийском турнире, удачно предусмотрели один важный аспект в подготовке к состязаниям в Кортина д’Ампеццо. Варясь уже почти 10 лет только в европейской хоккейной кухне, мы имели очень поверхностное представление о канадском хоккейном феномене – всего двух очных встреч в течение последних лет было явно недостаточно. Но в Европе, совсем не так далеко, как за океаном, существовал миниатюрный слепок канадского хоккея. Это были команды Английской Национальной Лиги (в 1954 году переименованной в Британскую Национальную Лигу), существовавшей с 1935 года. Лига была откровенно профессиональной, в ней соревновались 6 клубов, в каждой команде 70-80% игроков были урожденными канадцами! Многие из них перед эмиграцией или рабочим переездом в Великобританию успели 1-2 сезона поиграть в Канаде за юниорские команды. Это был хороший спарринг-партнёр для обретения и закрепления навыка противоборства канадскому стилю игры. Все клубы имели добротные и вместительные (даже до 10.000 зрителей) крытые стадионы с искусственным льдом. Наконец, к их чести надо отметить, что они регулярно и неоднократно в 1950-52 годах побеждали канадских чемпионов мира и Олимпийских игр во время их турне по Великобритании. Lethbridge Maple Leafs и Edmonton Mercurys потерпели суммарно в те годы 12(!) поражений от британцев. А Penticton Vees, не успев привыкнуть к званию чемпионов мира, по дороге домой проиграли в Лондоне клубу Harringay Racers 3:5.

Сборная СССР в ноябре-декабре 1955 года провела в Лондоне, Париже, Стокгольме и Москве 7 матчей с клубами Соединенного Королевства и во всех победила (41:11).

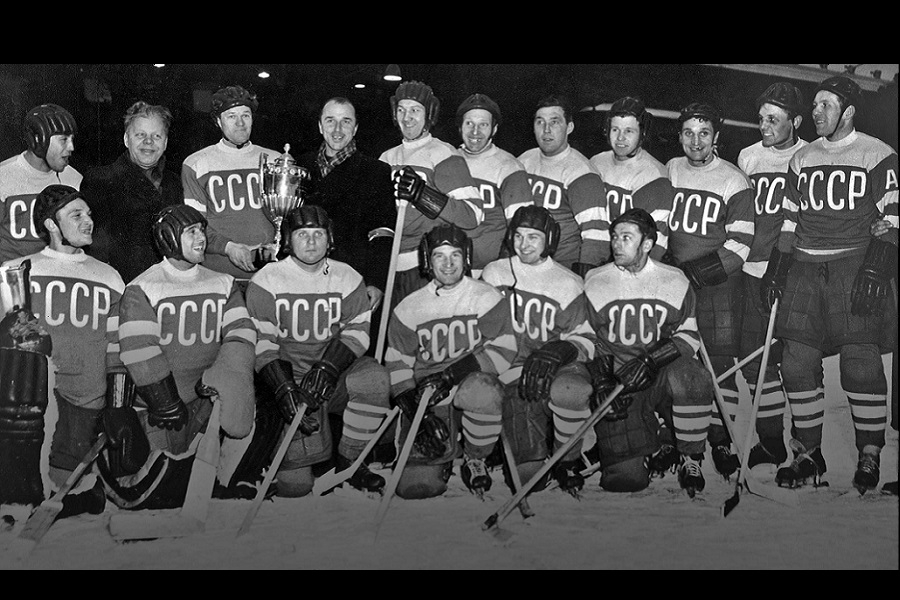

Состав советской хоккейной сборной на турнире VII зимней Олимпиады был обновлён незначительно в сравнении с 1955 годом. Дебютантами стали защитник Сидоренков и нападающие Пантюхов и Никифоров. Боевой костяк сборной СССР оставался неизменным третий год подряд. Именно такая стабильность состава, единство игроков и тренеров в стремлении к победе обеспечили нашей команде заслуженный триумф и славу первого для нашего хоккея олимпийского чемпионства.

Перипетии победного 5-кругового Олимпийского хоккейного турнира всем хорошо известны. Остановимся лишь на решающем матче с командой Канады.

Как и ранее на мировых форумах страну представлял обладатель Кубка Аллана. Этот титул в 1955 г. уверенно завоевала команда «Kitchener Waterloo Dutchmen» (KWD), и, как было узаконено в КЛХА, ей предстояло в 1956 г. «представлять Канаду на международной арене». Клуб из небольшого городка (около 100.000 населения) на юге провинции Онтарио готовился к участию в Олимпийских играх очень ответственно и непросто. Во-первых, обнаружились трудности с комплектованием состава при оформлении заявки в МОК. Невыгодно для Канады сработали отличия в трактовке любительского статуса спортсменов (см. выше) – сразу 4 основных игрока не соответствовали олимпийским требованиям. Их пришлось заменить игроками запасного резерва. Лучший нападающий KWD (более 1,5 очков за игру в 318 матчах/6 сезонов) Кен Лауфман (Ken Laufman) за месяц до отъезда в Европу перенес сотрясения мозга, что в дальнейшем потребовало ограничения его игровой нагрузки.

Тем не менее, как спортивные органы, так и общественность города всячески старались оказать поддержку своей команде. Традиционно проводился добровольный сбор дотаций среди горожан, многие работодатели спортсменов (в частности, фабрика по производству коньков Bauer) предоставили им оплаченные отпуска на период игр. Наряду с этим пресса проводила сравнение возможностей KWD с оглядкой на прошлогоднюю резонансную победу «Penticton Vees», игру которой президент КЛХА W. B. George «назвал образцом для подражания». Мало кто сомневался, что у «Dutchmen» имеются все средства, чтобы добиться того же результата, что и их предшественники. Хоккеисты, подогреваемые оптимизмом прессы, конечно с этим соглашались. Такая самоуверенность, как потом признавался капитан Джек Маккензи (Jack McKenzie), помешала команде заранее подготовиться к непривычным (большим) размерам европейских площадок, в частности, воспользоваться привлечением более маневренных хоккеистов.

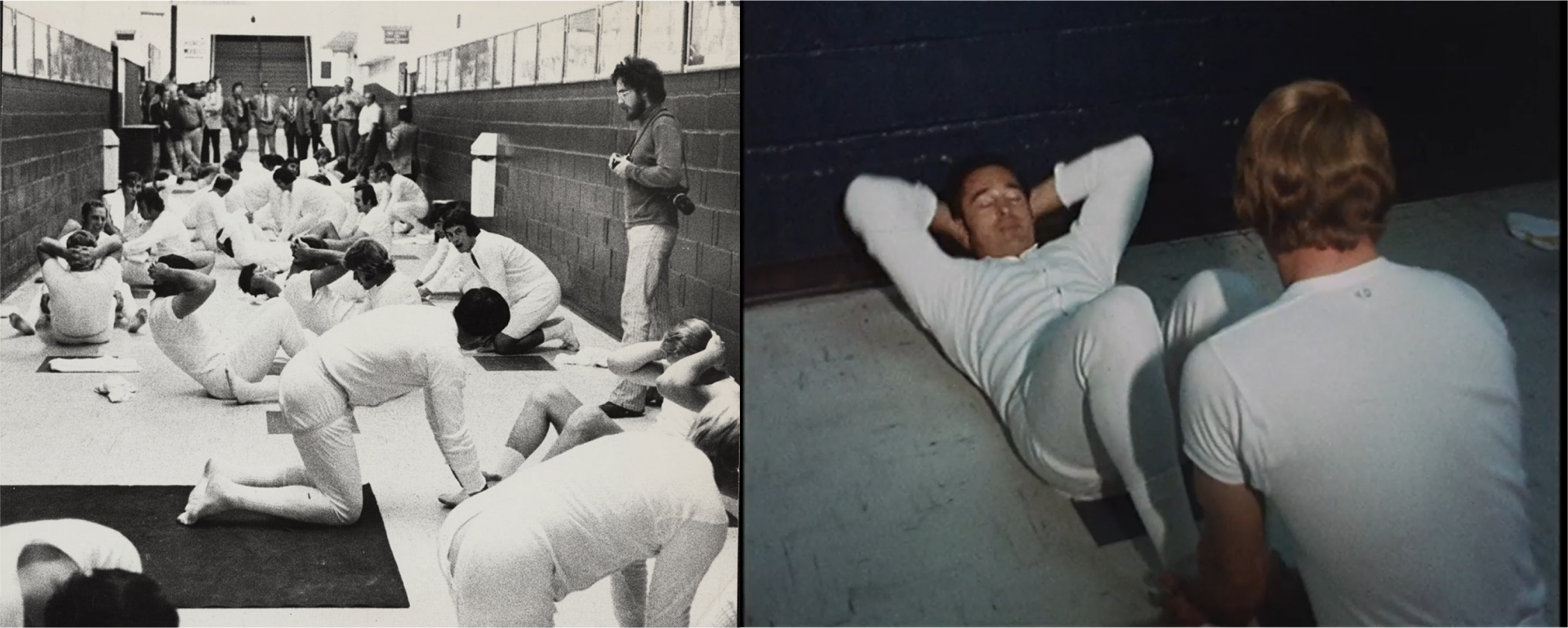

Опустим подробности турнирного движения команд Канады и СССР к личной встрече друг с другом. Подчеркнем лишь, что канадцам для завоевания олимпийского золота требовалась победа над нашей командой с разницей не менее чем в три (3) шайбы. Кроме того, по их признанию, самоуверенность, по мере знакомства с нашей игрой в ходе турнира (особенно после победы над США 4:0), испарилась. Более всего поразил канадцев уровень атлетизма советских хоккеистов, который они ежедневно поддерживали ранними и продолжительными утренними пробежками даже в дни игр. Перед встречей наши соперники полностью отдавали себе отчёт в том, что только сверхусилия могут принести им победу.

Исход матча, помимо высокой готовности и собранности наших спортсменов, решила оптимально выбранная тактика игры. Сборная СССР, памятуя о силовом контактном стиле и тактике dump-and-chase, которые принесли успех «Vees», построила игру с акцентом на концентрированную оборону. Наша команда превосходно вела позиционную игру, отдав большую часть пространства и свободу владения шайбой канадцам. Но только не на своей 1/3 площадки. Там энергичность и бесстрашие наших хоккеистов (восхитившее канадцев падение полевых игроков под шайбу) буквально обескураживала соперника. KWD смогли сделать по нашим воротам только 23 броска, тогда как из всего 9 наших, завершавших опасные контратаки, голевыми стали два. К коллективному совершенству команды добавлялась и яркая индивидуальность игроков. Вратарь Пучков был убедительно великолепен, подарив команде вторую подряд (играя против североамериканцев!) «сухую» (shut-out) игру. Защитник Сологубов (сами канадцы считали его игроком калибра НХЛ) был настолько силен в контактной игре, что не уступал канадцам в силовом единоборстве, а чаще даже превосходил их. Всё это неотвратимо вселяло чувство безысходности в сознание канадцев. Однако они, особенно защитник Hurst и уже упоминавшийся капитан McKenzie до последних секунд игры яростно пытались штурмовать наши ворота. Как все мы знаем уже более 60 лет – всё оказалось безрезультатно. Авторитетная монреальская The Montreal Gazette вышла под титульным заголовком «Зимняя Олимпиада завершена, Канада в хоккее финишировала третьей», а специальный спортивный раздел выпустила под шапкой «Президент КЛХА: Канаде пора посылать всех звёзд» с репортажем о матче СССР – Канада «Триумф Русских над Датчами 2:0. Без дураков – канадская карта бита».

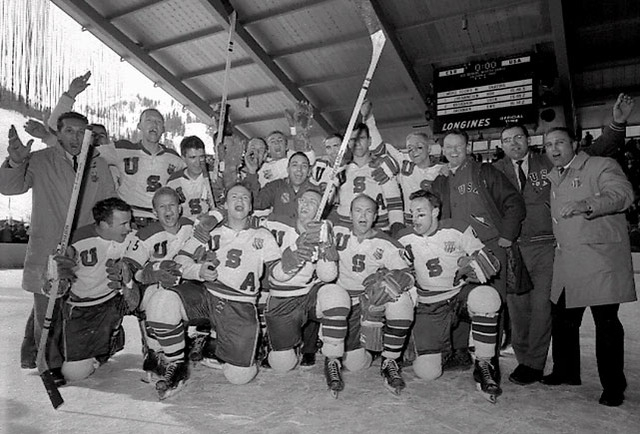

Сборная СССР по хоккею завоевала своё первое олимпийское золото, каких будет в её биографии ещё 7 (8-е золото сборной России 2018 года на турнире без лучших игроков планеты далеко не столь высокой пробы).

Олимпийские хоккейные аппетиты Канады всегда были максимальными. Всё, кроме первого золотого места считалось неподобающим уровню хоккея в этой стране. Первый удар по канадской гегемонии нанесла Великобритания, победив Канаду на олимпиаде 1936 года в Гармиш-Партенкирхине. Но на возобновленных после II мировой войны олимпиадах в Санкт-Морице и Осло канадцы вернули себе статус абсолютного превосходства над остальными. Кто бы тогда в Кортина мог вообразить, что 4 февраля 1956 года сборная СССР лишила Канаду олимпийского золота на целых 50 лет!

Хоккейная команда-победительница Олимпиады 1956 навсегда вошла в историю отечественного спорта как образец высочайшего спортивного мастерства, подлинной спортивной доблести, профессиональной преданности делу и патриотизма. Фактически она подвела итог работы и существования первого поколения мастеров хоккея с шайбой в СССР.

Состав команды олимпийских чемпионов был неизменным в течение 3 лет подряд и достиг своего игрового и исторического максимума в так успешно завершившемся для него сезоне 1955-56 гг. Тогда средний возраст этой команды составлял 28 лет.

Сегодня нам уже известно, что 28 лет для хоккеиста - это возраст апогея и, вместе с тем, начала спада его физических и функциональных кондиций. Даже самые выдающиеся мастера в таком возрасте не в состоянии поддерживать уровень своего мастерства в высшем его проявлении более 2-3 лет. Такова неумолимая сила природы физиологии человека, спроецированная на требования спорта высших достижений. Ровно половина игроков того победного состава превышала этот возраст. Поэтому ничего удивительного не было в том, что в следующем 1957 году наша команда на чемпионате мира (фактически Европы) в Москве (!) не сумела одержать столь желанную победу. Те лидеры и звёзды славного коллектива, которым в олимпийском году было по 30-35 лет, став на год старше, не могли при всём желании играть даже так, как это было год назад (великий капитан В.Бобров в 2 решающих матчах не забил ни одного гола). Они стали слабее и были, как это ни обидно звучит, бледной тенью своего чемпионского образа.

Поражение олимпийских чемпионов у себя на родине не могло остаться без последствий в существовавшей тогда внутриполитической системе координат. Явная утрата как спортивных, так и «внешнеполитических» позиций системы социализма требовала административных мер реагирования. Вставал вопрос об изменениях как в составе, так и в руководстве сборной СССР по хоккею. Здесь следует откровенно признать, что Анатолий Тарасов, постоянно находясь в эти годы за фасадом победных достижений нашего хоккея, испытывал чувство обиды из-за несправедливой отдалённости от руководства сборной. И в этом нет ничего удивительного, это вполне объяснимо. Тренер, команда которого около 10 лет кряду поставляла в сборную страны более половины игроков, постоянно был лишён возможности влиять на развитие и игру главной команды. Тем более, что отчасти причиной этой отстраненности была откровенная личная неприязнь к Тарасову ряда ведущих игроков ЦДСА, цементировавших сборную.

Нет ничего удивительного в том, что тренер Тарасов в ходе подведения итогов сезона – на заседаниях тренерского совета, в федерации хоккея и в открытой печати – критически оценил итоги выступления сборной СССР. Он предложил изменить методы работы в коллективе для решения в будущем новых задач. Как истинный спортсмен, воспитанный в духе постоянного стремления к достижению победных целей, Анатолий Тарасов обозначил свой личный вызов (журнал "Спортивные Игры, 1957 г.) хоккейной общественности, не скрывая намерений возглавить сборную команду Советского Союза.

Турне по Канаде

Удивительно, но этому важнейшему событию в истории и судьбе нашего хоккея (ноябрь-декабрь 1957 г.) долгое время не придавали должного значения. Даже сам А.Тарасов, инициатор и дирижер этого исторического мероприятия, не баловал любителей хоккея нашей страны подробностями описания тех соревнований. В течение последующих 15 лет он лишь эпизодически в своих реминисценциях возвращался к тем событиям. Тогда в журнале «Спортивные игры» председатель Всесоюзной секции хоккея П.Коротков довольно красочно отчитался о результатах поездки (источник). Когда к дате 30-ой годовщины исторической серии встреч NHL – СССР 1972 г. в североамериканской масс-медиа поднялась волна воспоминаний под девизом «September-To-Remember» (Незабываемый Сентябрь), у многих специалистов и знатоков хоккея в России возникло желание оживить аналогичные воспоминания, но под девизом «November-To-Remember» (Незабываемый Ноябрь) о нашей сборной 1957 г. в Канаде. К счастью в журнале (?) «Российский хоккей» №1 2009 г. Валентин Кузьмин опубликовал великолепно иллюстрированные воспоминания В.Быстрова (источник). Чуть позже на Форуме хоккейных статистиков Виктора Малеванного появился рукописный текст дневника Александра Новокрещенова, который он тщательно вёл, работая в составе нашей делегации в турне по Канаде (а спустя 5 лет стал Заслуженным тренером СССР). Вышеуказанные бесценные материалы почти исчерпывающе живописуют как практические, так и теоретические итоги этого исторического хоккейного события.

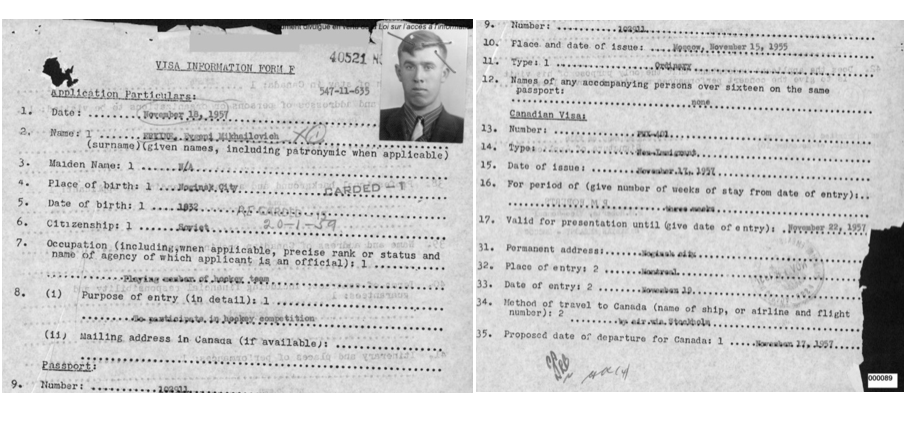

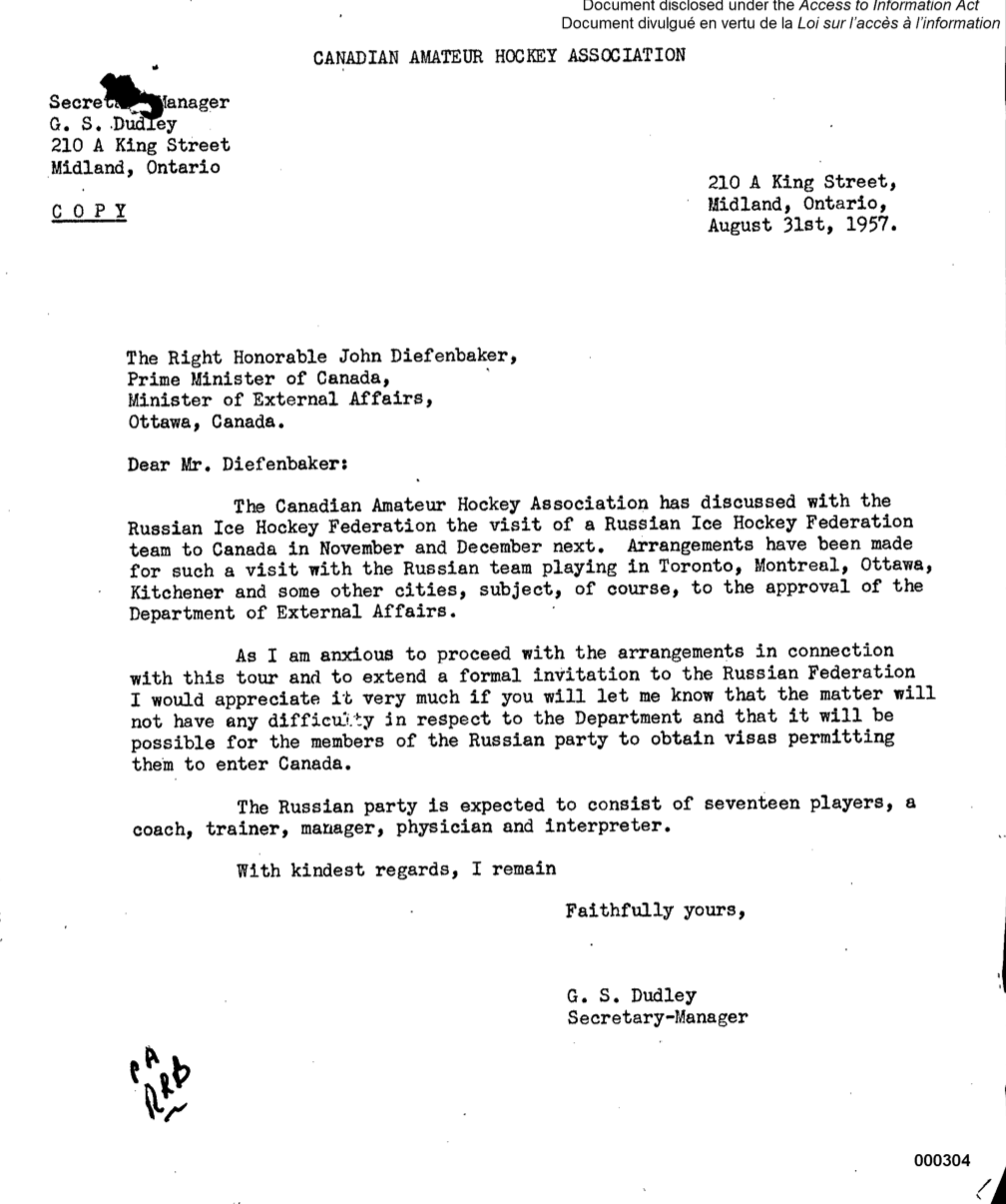

В августе 1957 г. Управляющий секретарь КЛХА Джордж Дадли (George Dudley) обратился к Премьер министру Канады Джону Дифенбейкеру (John Diefenbaker) с просьбой о поддержке официального приглашения советской хоккейной команды и гарантии получения всеми членами советской делегации въездных виз в Канаду. Получение виз в эту страну для советских граждан резко ужесточилось после скандального предательства шифровальщика советского посольства в Оттаве Игоря Гузенко летом 1945 г. Независимо от профессии въезжающих граждан СССР (в те годы их число было ничтожным), за ними устанавливалось постоянное наблюдение силами RCMP (Королевская Канадская верховая полиция) на весь период их нахождения в стране. Наши хоккеисты, как позднее выяснилось, не были исключением.

Возглавлял нашу делегацию Председатель секции хоккея Спорткомитета, вышеупомянутый полковник (канадская пресса с особым удовольствием делала на этом акцент) Павел Коротков. Ответственность руководителя в первой заокеанской поездке хоккеистов СССР была чрезвычайно высокой. Не удивительно, что выбор пал именно на Короткова. Кто, как не родной брат руководителя нелегальной разведки КГБ СССР, мог надежно оградить неопытных молодых советских спортсменов от «растленного влияния вероломного Запада». Понятно, что о факте такого родства руководителя нашего хоккея тогда никто знать не мог. Но вернёмся к самому хоккею.

Анатолий Тарасов после первых неудач турне (2:7 с «Whitby Dunlops» и 2:4 против «Kitchener Dutchmen») на послематчевых брифингах больше ограничивался эмоциональными, нежели аналитическими ремарками. Игра «Dunlops» против советской команды, впервые вышедшей на лёд в этой стране, была для канадцев принципиальной. Ведь последняя встреча с «этими русскими» в Кортина (1956) оставила глубокую рану потери титула олимпийских чемпионов.

Премьеру нашего дебютного выступления в Канаде стоит разобрать подробно, с позиций обеих сторон. Никак не хочется оправдывать наших спортсменов, хотя всем (и хозяевам, и гостям) было понятно, что перелёт через океан и jet lag (синдром нарушения биоритмов человеческого организма, вызванного быстрой сменой часовых поясов при авиаперелёте, проявляющийся сонливостью, быстрой утомляемостью и нивелируемый после 3-4-дневной адаптации) не могли не сказаться на их физическом состоянии. Тем более, что они испытали его впервые в жизни. Также впервые наши хоккеисты играли на закрытом стадионе (см. А.Новокрещенов).

«Whitby», обладатель Кубка Аллана (клуб, «обреченный» представлять Канаду на Чемпионате мира в Осло, март 1958) провёл игру в манере активного форчекинга, используя в атаке тактический принцип dump-and-chase (вброс шайбы в зону соперника, погоня и борьба за неё – это хорошо видно на популярной кино-телезаписи, когда канадцы забивают нам 6-ой гол). Для хоккеистов, которые с канадской командой никогда не встречались (а их было в составе большинство, а остальные имели куцый опыт 2-3 встреч), такая манера действий атакующего противника порождала растерянность. Приспособиться к ней нашим удалось лишь к середине игры, но к концу второго периода на табло было уже 5:2, несмотря на то, что мы повели в счете 2:0. В третьем периоде хозяева уверенно довели матч до крупной победы. Добавим, что ещё один фактор отрицательно влиял на действия наших игроков – непривычные (меньшие по размерам) площадки. В «стесненных» условиях вдоль лицевого борта своей зоны наши защитники становились лёгкой и быстрой добычей двух форвардов соперника, привычно использующих «спаренный отбор» шайбы. Хозяева превзошли нас по броскам в створ ворот вдвое: 35 – 17. «Канадцы преподали нам урок, - отметил Коротков, - но мы приехали сюда учиться. И всё же наша команда сыграла слабее, чем могла». Тарасов добавил, что игроки совершили много ошибок, но это никак их не оправдывает. «Я не ожидал, что любительская команда может быть такой сильной!» (подобную аргументацию уже 5 лет спустя Тарасов себе не позволял, а подобные высказывания коллег открыто порицал). «Dunlops» намного сильнее, чем «Kitchener» (подразумевался олимпийский состав 1956 г.). Они больше полагаются на разум, а «Kitchener» на физическую силу». Тарасов подчеркнул, что непривычно накалённая атмосфера переполненного Maple Leaf Gardens (14.327 зрителей), арены «Toronto Maple Leafs» (ТМЛ), сковывала игроков. Качество льда он оценил как великолепное. На результате дебютной игры не могла не сказаться ранняя замена Н.Пучкова его дублёром Ёркиным. Серьёзным основанием для этого была травма нашего лучшего вратаря, случившаяся за 3 недели до турне. По версии же Тарасова наш основной вратарь регулярно (даже в начале встречи при счёте 2:0) высказывал «неверие» в возможность побеждать канадцев, и тренер вынужден был заменить его на эксцентричного дублёра. Ёркин, используя вольную технику и тактику действий, совершил в той игре много грубых ошибок. Такое краткое описание этого матча всё же позволяет оценить непривычные условия, в которых оказались (никогда не были!) наши хоккеисты. Как считали руководитель делегации и тренер, это и было главной целью поездки, направленной на обретение нового соревновательного опыта на родине хоккея для совершенствования мастерства.

Было очень интересно узнать мнение канадских экспертов об игре наших хоккеистов. Бобби Бауэр (Booby Bauer), тренер клуба «Kitchener», проигравшего Олимпиаду-56, сказал, что слегка разочарован игрой гостей. «На меня произвела сильное впечатление их тренировка, которую я наблюдал день назад. Их броски и техника владения шайбой чрезвычайно улучшились за полтора года. Почему-то сегодня они мало этим пользовались. «Whitby» очень подходящая команда для борьбы с русскими, поскольку имеет рослых мощных центральных нападающих, которые способны доминировать в зоне атаки».

Прежде чем коснуться успешных матчей нашей сборной, нельзя не обсудить состав команды, которому тренерский совет доверил это турне. Уже беглый взгляд даёт понять, что преобладало мнение Тарасова – бесспорное право главного тренера. Позднее, через годы А.В. утверждал, что подбирал игроков для быстрого и «юркого» хоккея, способного противостоять прямолинейно-силовому, совсем не маневренному канадскому стилю. Думается, в этой запоздало сформировавшейся трактовке есть элемент некоего лукавства и самоубеждения.

Нам же, спустя годы, видится в привлечении таких игроков некий просчёт и упущенный шанс. Безусловно, тренеру было необходимо, прежде всего, проверить свои концептуальные воззрения на игру (а он в них почти не сомневался!), сопоставить два разных стиля и оценить вероятность преобладания плюсов «русской» модели игры над канадскими минусами. На «вражеской территории», да ещё и в 8 матчах, это должно было получиться лучше всего. Такое осознание своей правоты открывало перед Тарасовым направление и горизонты развития советского хоккея. А вот для большинства зрелых игроков того состава подобных перспектив итоги этого турне не сулили.

Вспомним наши рассуждения о возрастном пределе плодотворной хоккейной жизни спортсмена и обратим внимание на эту характеристику состава «сборной Москвы». Из 10 новобранцев команды (Локтева и Александрова можно тоже к таковым отнести) шестерым было под 30. Остальная половина состава ещё на Олимпиаде-56 практически достигла возрастного плато (даже миновала его), за которым начинается спортивный спад. Лишь С.Петухов, В.Александров (им было тогда по 20) и К.Локтев впоследствии смогли передать эстафету навыков «антиканадской» игры следующему поколению. Других, способных на это, просто не было в составе команды. Наши герои 50-х – Гурышев и Хлыстов, Сологубов и Трегубов, Елизаров и Уколов, даже Пучков - ментально были способны лишь на адаптацию (аккомодацию) к канадскому стилю, не располагая возможностями и лишенные навыков игрового доминирования над соперником. И это мы могли наблюдать в последующие 3 года, за что сегодня (да и вчера!) многие сладострастно пеняют Тарасову. Скорее всего, готовясь к первому визиту в Канаду, предвкушая непосредственное знакомство с «эталоном» хоккея в его первозданном виде, Тарасов не заглядывал далеко вперед – решал этапную задачу в развитии нашего хоккея, искал подтверждения возможности собственного пути. Но впервые возглавив сборную, не мог он не понимать, сколь высок будет с него спрос за результат на очередном чемпионате мира. Возникала диверсификация задач, требующих одновременного решения. Стратегические планы, как видим и знаем, вызрели и сложились позднее.

Немного забегая вперед и завершая эту тему, позволим себе одно частное воспоминание. Однажды, в начале 90-х, Анатолий Владимирович с неподдельной горечью признался, что состав на Олимпиаде в Скво-Вэлли (см. ниже) стал для него (внутри себя) несмываемым позором. «Ещё не иссякла тогда инерция приспособленчества к канадцам в силу тщетного стремления их побеждать постепенно слабеющим ресурсом. Хотя, проиграв в 1958-59, чувствовал, что время обновления состава давно наступило. И ведь были уже Майоровы и Старшинов, Юрзинов, В.Якушев, Давыдов, Иванов – всем по 20-22! Взял же тогда Альметова! А ещё кого-нибудь взять струсил».

Не избежать и нам склонности к сослагательному наклонению в истории о прошлом нашего хоккея. Сегодня кажется очевидным, что если бы эта когорта молодых, трудолюбивых и одарённых хоккеистов попала бы в «канадскую мясорубку» (любимое определение Тарасова) уже в 1957 г., то гегемония советского хоккея могла бы начаться уже в 1960 г. на Олимпиаде в Скво-Вэлли.

Продолжим наше ретроспективное путешествие по Канаде 1957 г. вместе с нашими хоккеистами. Сборную Москвы всюду официально сопровождал один из руководителей КЛХА (CAHA) Джек Роксбург (Jack Roxburg). Он утверждал, что во второй игре москвичей с «Windsor Bulldogs» (счёт 5:5) русские заслужили победу, т.к. не был засчитан один забитый ими гол. Никто не заметил (кроме канадского вратаря Эдвардса), что после сильного броска шайба, прорвав сетку ворот, вылетела наружу и оказалась у лицевого борта. Тарасов, узнав об этом, бравировал тем, что для нашей команды в этом турне важны не победы, а учёба и обретение опыта. В том матче русские впервые «перебросали» канадцев: 40 - 35.

«Помните, как «Whitby Dunlops» «порвали» русских за счёт неутомимого форчекинга в Торонто?» - напоминал Роксбург. «Когда же русские вышли против «Windsor», они сами старательно применяли форчекинг. Тарасов за день до своей игры наблюдал матч «Kitchener» - «Windsor». После этого он провёл собрание команды, где подробно разобрал сильные и слабые стороны соперников буквально по персоналиям». Пока Тарасов был на игре в Китченере, большинство игроков ждали его в Виндзоре. Но одному трио форвардов было поручено остаться в Торонто и наблюдать игру «Toronto» - «Detroit» с заданием оценить технику и тактику использования силовой борьбы. «Зачем вы учитесь применять силовые приёмы, ведь их так мало в европейском хоккее?», - поинтересовался Роксбург у Тарасова. «Мы учимся не применять силовую борьбу, мы учимся тому, как её избегать и ей противостоять», - последовал ответ.

Тренер «Kitchener», второго соперника нашей команды, Bill Durnan признал, что его парни испытывали нервозность перед игрой с русскими. Их тяготила ответственность за необходимость реванша за поражение клуба на Олимпиаде в Кортина-56. Местный восьмитысячный стадион «Memorial» был переполнен как никогда. По-прежнему нервничавший из-за травмы Н.Пучков, прозевал щелчок из средней зоны Дона Роупа – так был открыт счёт. Постепенно, справившись с волнением, канадцы уверенно вышли вперед 3:0 в первой половине игры. Борьба была равной (броски по воротам 27:24, удаления 4:3 в пользу канадцев), но хозяева отстояли свою честь. Коротков и Тарасов, поздравив и поблагодарив «Dutchmen» после игры в раздевалке, посетовали на поощрение судьями грубой игры. Так, на наш взгляд, ещё долго (до 1969 года) трактовалась нами канадская неспособность переключать свой родовой инстинкт неограниченной силовой борьбы на европейскую трактовку правил международной федерацией хоккея.

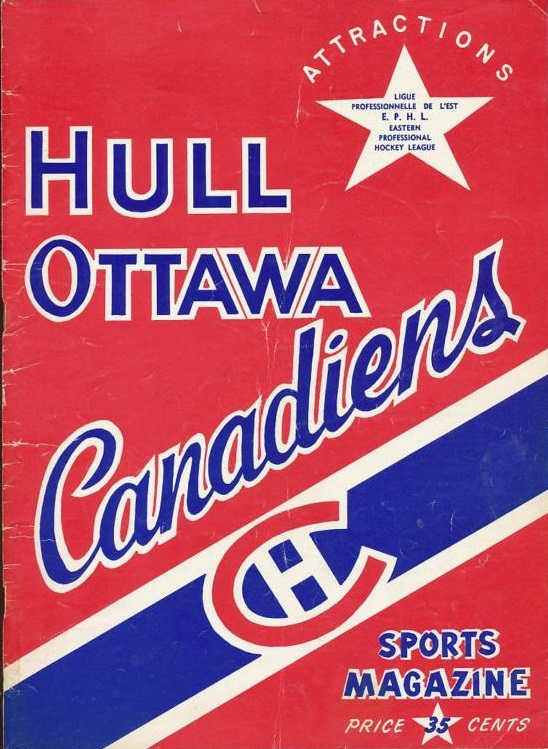

Самые поучительные для нас матчи были позади. Москвичи, укрепив навык стойкого восприятия ураганного штурма канадцев в начале игры, адаптируясь к условиям dump-and-chase и применению спаренного отбора шайбы соперником, все оставшиеся игры провели уверенно и победно. Хочется перед подведением итогов поездки задержать наше внимание на двух встречах с юниорским дублёром «Montreal Canadians» (МК) клубом «Hull-Ottawa Canadians».

Первый матч русских против фарм-клуба великого «Монреаля» был назначен на воскресенье 1 декабря 1957 г. в знаменитом «Форуме». А за сутки до этого (30.XII.1957), там же хоккеисты из СССР были гостями матча команд НХЛ и наблюдали, как хозяева разгромили «Чикаго Блэк Хоукс» 6:1. По окончании матча русские через переводчика (Roman Kiselev) впервые (!) высказали пожелание о встрече в будущем с «Montreal Canadians» на равных условиях, и об этом сообщили канадские газеты (The Gazette, Monday, December 2, 1957).

Итак, 30 ноября 1957 г.! Думается, это было первое публичное заявление с советской стороны о желании соревноваться с НХЛ (и состоялось оно только через 3 с лишним года после инициатив К.Смайта и Т.Гормана в марте 1954 года). Последовала ли за этим какая-либо реакция от грандов НХЛ, мы попробуем разобраться позже. А пока вернёмся к матчам с «Hull-Ottawa».

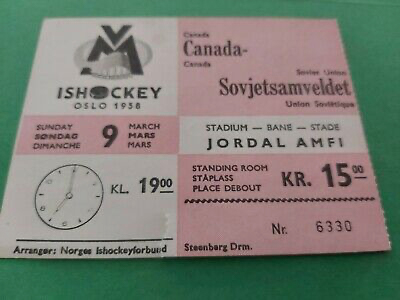

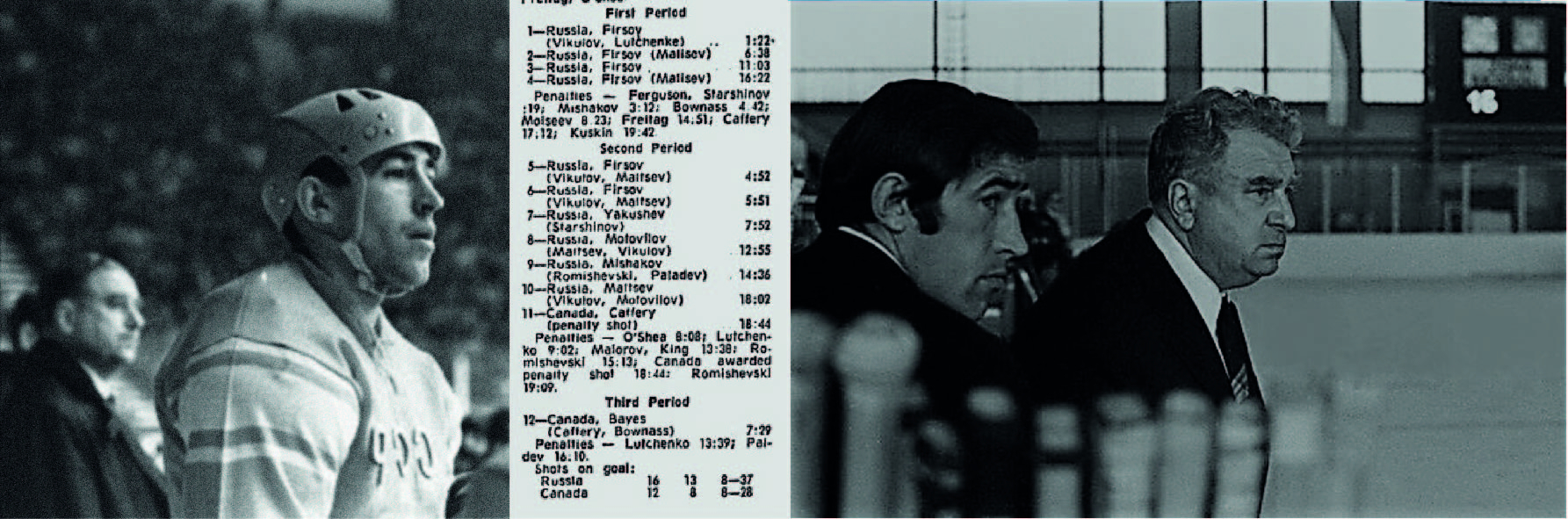

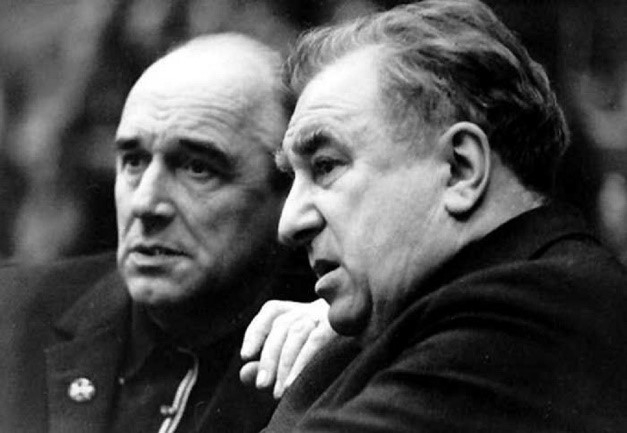

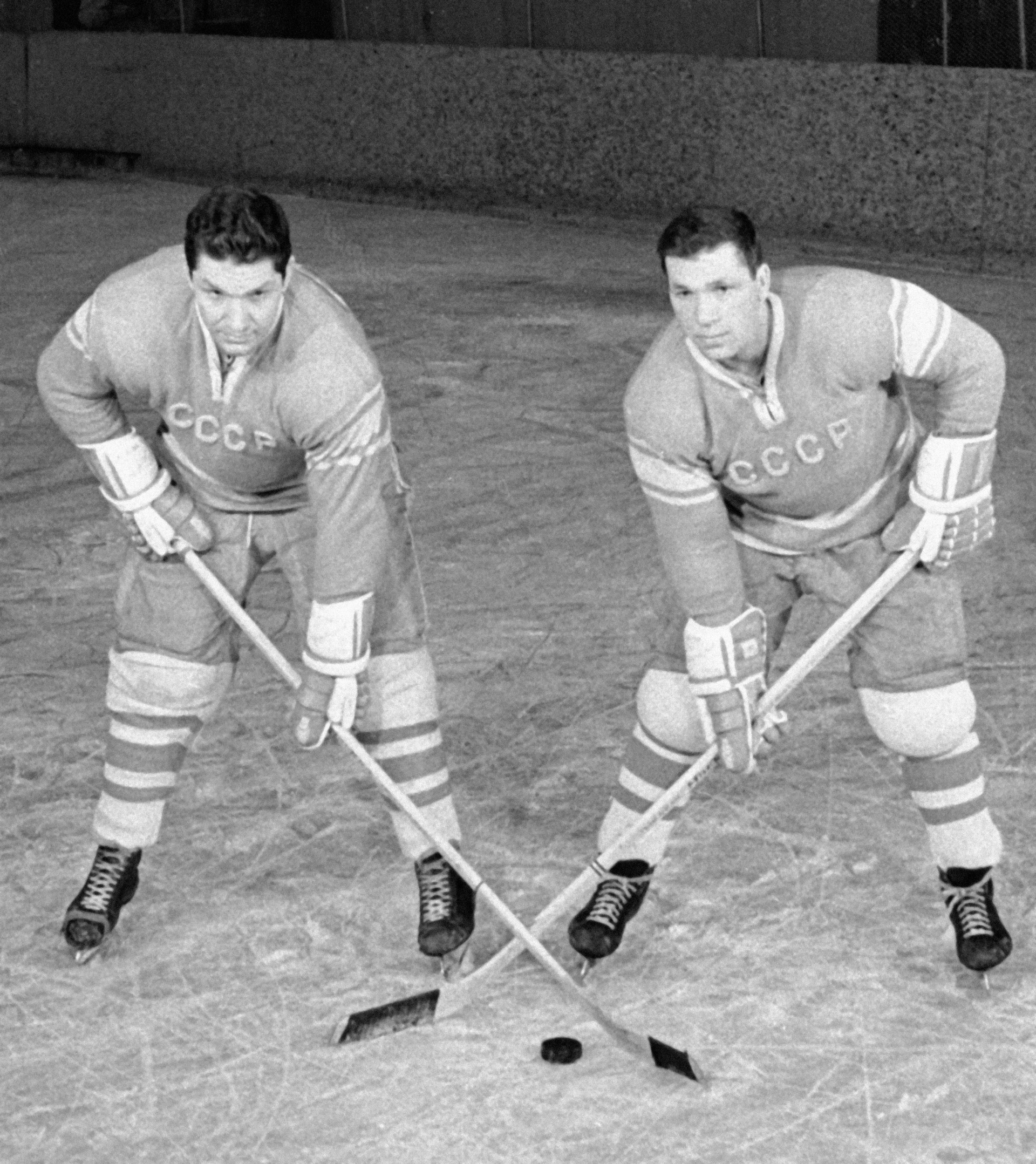

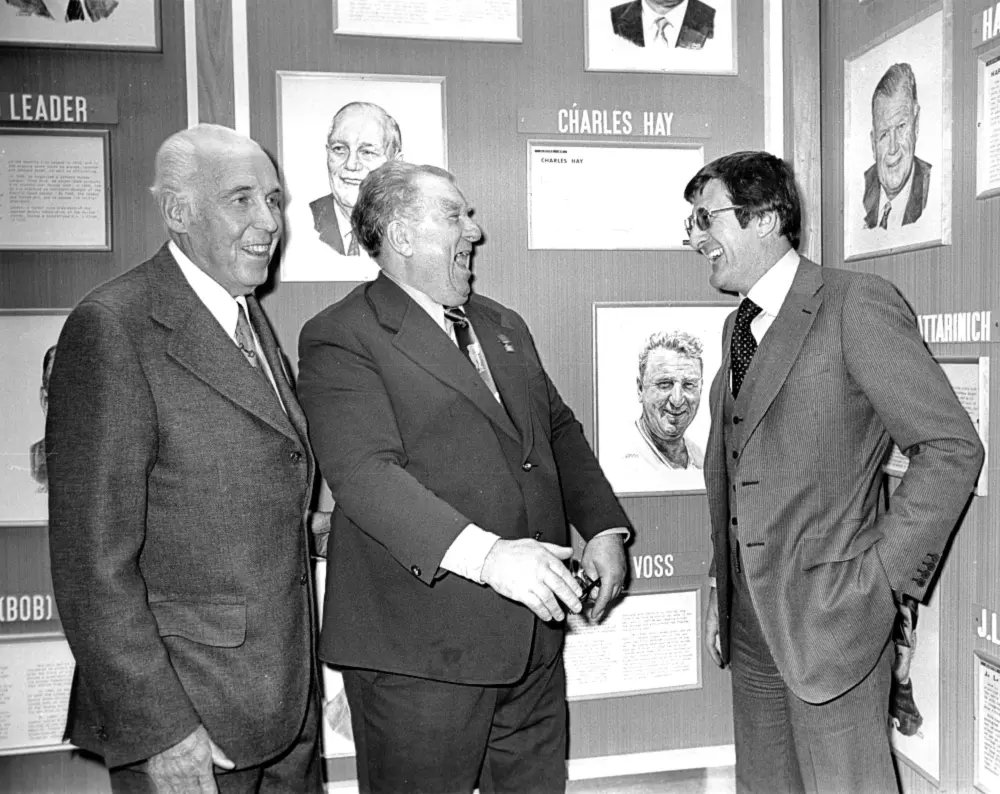

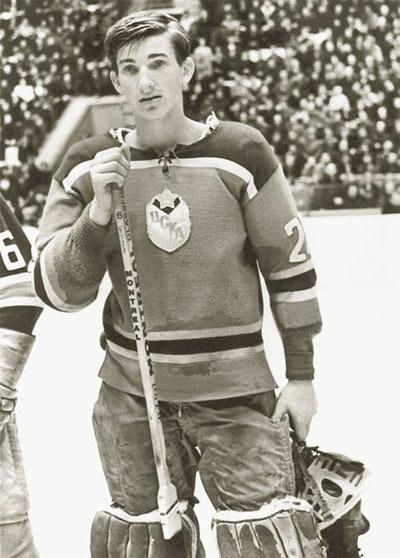

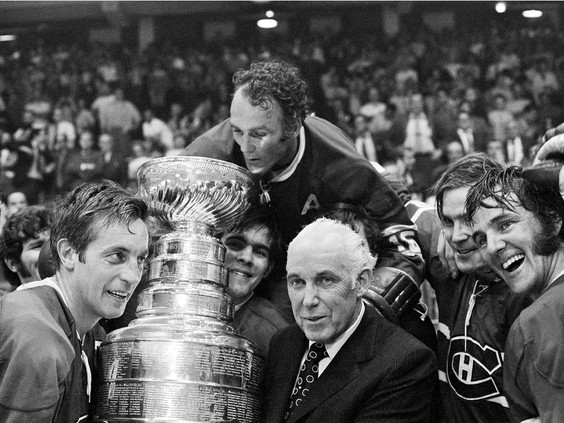

Это был типичный фарм-клуб, где играли 19-20-летние перспективные игроки, таланты, подмеченные и отобранные скаутами «Montreal Canadians». Несмотря на свой юниорский возраст, команда играла в соревнованиях взрослых команд Хоккейной Ассоциации Онтарио А (Восточный дивизион). Там её соперниками были (или могли стать в playoff) известные нам Whitby Dunlops, Kingston CKLC, Sudbury Wolves, Windsor Bulldogs, и будущие наши оппоненты Belleville McFarlands и Chatham Maroons. Молодёжь в этой лиге проводила за сезон чуть меньше матчей, чем старшие соперники (36<52), но играла нередко и в выставочных встречах (до дюжины в сезон), немногим, не дотягивая суммарно до 50. И эти показатели соответствовали ежегодной соревновательной активности (число матчей) лучших советских хоккеистов. В играх с нами в состав Hull-Ottawa входили будущие звёзды и просто игроки «Монреаля» Бобби Руссо, Ральф Бэкстрём, Жиль Трембле, Жан-Клод Трембле, Клод Рюэль, Билл Хикки. В 1-ой игре с нашими их усилил Брюс Гэмбл, будущий многолетний голкипер «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Во втором матче усиление из фарм-клуба «Торонто» состояло из таких будущих ярких НХЛовцев, как Карл Брюер, Боб Невин и Уоли Бойер. В довершение портрета этой команды невзначай добавим, что в том сезоне её тренером был Скотти Боумэн, а главным менеджером Сэм Поллок (оба выделены на снимке) – делавшие в большом хоккее первые шаги, будущие столпы НХЛ на долгие годы!

Первое противостояние с "Монреалем"

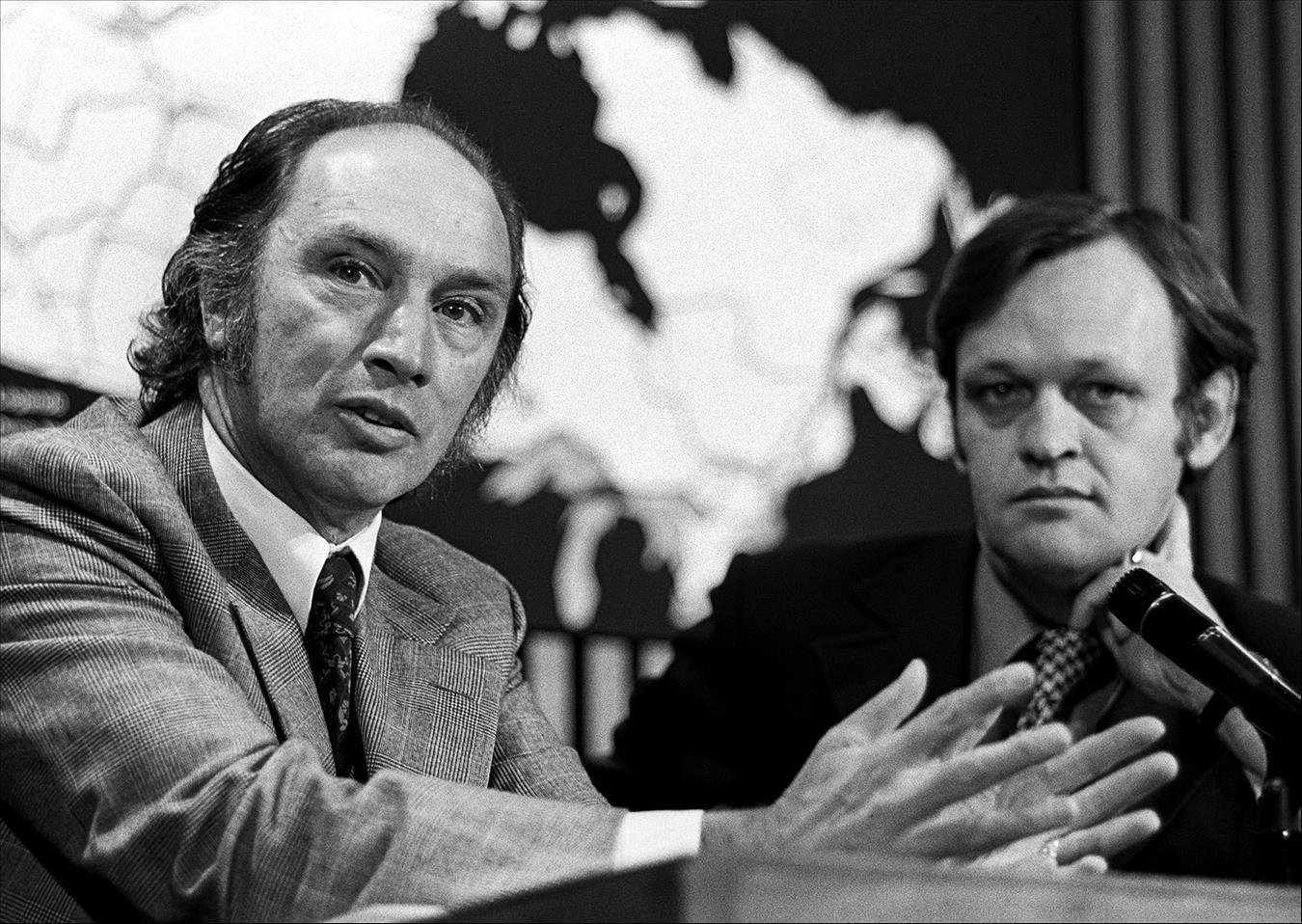

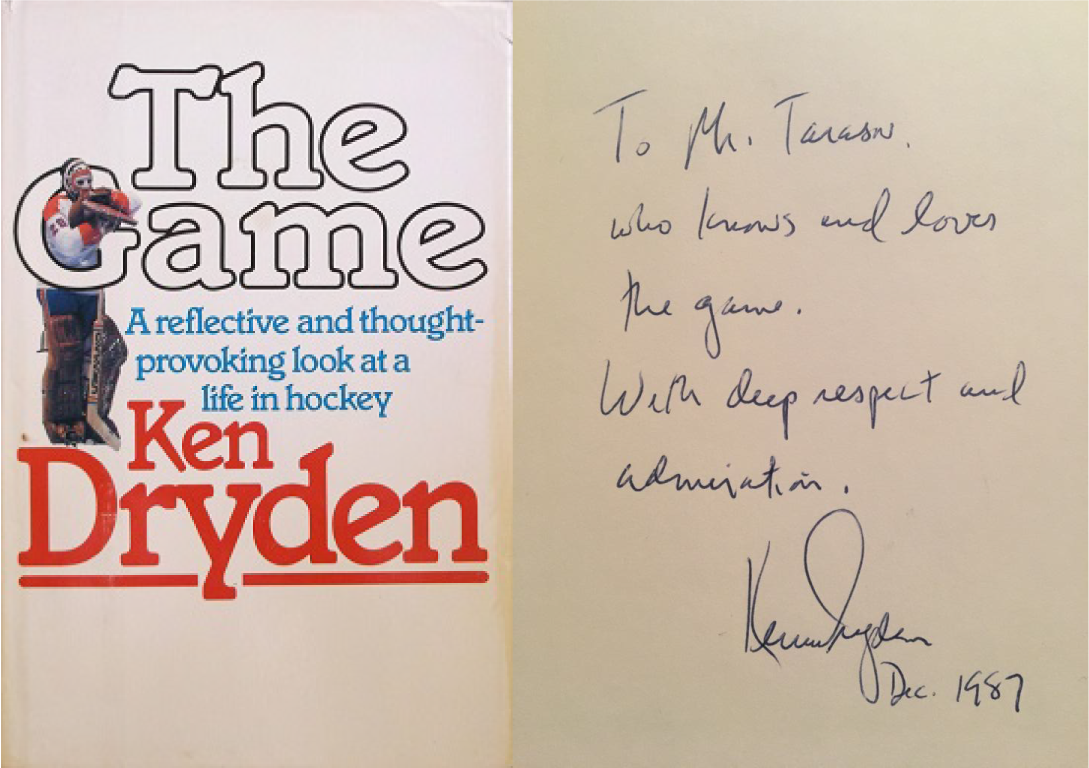

Итак, два упомянутых выше канадских специалиста, ставшие впоследствии выдающимися деятелями мирового хоккея, впервые столкнулись с командой Тарасова в далеком 1957 году. Наш тренер был значительно старше Боумена (1933 г.р.) и немного старше Поллока (1925 г.р.), хотя ему самому было только 38. Их пути в дальнейшем не пересекались почти 20 лет, но за эти годы каждый добился выдающихся успехов в хоккее. Наконец, 31 декабря 1975 года их команды встретились вновь. Это были лучшие на тот момент клубы мира (Северной Америки и Европы) - «Montreal Canadiens» и ЦСКА. На льду знаменитого «Форума» Боумэн и Поллок не сумели победить созданную Тарасовым команду, которой тогда уже руководил его ученик К.Локтев. 3:3. Невиданный по напряжению и красоте хоккейный матч по сей день считается одним из лучших в истории игры.

Этот осознанно проложенный нами во времени мостик даёт право уже в начале нашего повествования задать читателю вопрос: сделал ли что-нибудь А.Тарасов для того, чтобы встречи команд НХЛ и СССР стали реальностью?

Здесь, в связи с обсуждением событий 1957 г., нельзя не выразить преклонения перед Скотти Боумэном (излишне говорить о его уже незыблемых на все времена тренерских рекордах). В интервью от 28.02.2020(!) американскому спортивному и финансовому(!) репортёру Gillian Kemmerer выдающийся тренер в деталях и безошибочно вспоминал события более чем 60-летней давности, отдавая должное игре «странной», но очень боевой и целеустремлённой русской команды. (https://www.thecaviardiplomat....)

Вернёмся в 1957 год, посмотрим на подведение итогов турне обеими «сторонами конфликта».

Начнём с того, что визит «москвичей» в Канаду был первым в истории канадского хоккея приездом заокеанских хоккеистов. И первоначальная ироничность и настороженность восприятия нашей команды Канадой постепенно сменялась твёрдо позитивной оценкой хоккея, приехавшего из СССР. Тот же Сэм Поллок, поостыв от поражения, признался хоккейному колумнисту Toronto Daily Star: «Я просто восхищен. Всё, что они делали слабо до этого дня, они исполняли безошибочно сегодня. Они выучились прессинговать, как активно, так и пассивно. Передачи их точны и прицельны, броски совершенны. Их вратарь всё отбивает. Боюсь представить, как они будут сильны на больших площадках Европы». Через несколько дней Поллок продолжал свои рассуждения: «Победу «Dunlops» в самой первой игре против русских следует поскорее забыть. Игра по международным правилам будет огромным препятствием для победы над русскими любой нашей любительской команды. Никто, кроме клуба НХЛ, не способен их победить в игре по международным правилам».

«После двойного поражения Советам (3:6 и 1:10) мне пришлось изменить своё представление о них. Просто невероятно, насколько отличие международных правил от канадских способно затруднить нашу игру. В прошлую пятницу у нас было 22 минуты штрафного времени – более одного периода игры. По правилам европейцев айсинг в меньшинстве недопустим, что вынуждает обороняющихся практически всё время удаления проводить в своей зоне. Владение передачами русские довели до совершенства. Это позволяет им хозяйничать в чужой зоне при численном превосходстве. А когда они завладевают шайбой у себя, то за счёт одного-двух острых пасов стремительно перемещаются в чужую зону. «Dunlops» следует провести в Европе минимум 8-10 игр, иначе им не удастся адаптироваться к международной трактовке правил. Они лучшая любительская команда Канады, достойный обладатель Кубка Аллана. Поэтому всем должно быть ясно, что возвращение звания чемпионов мира потребует от них очень большой подготовительной работы и огромных усилий».

Канадская общественность была приятно удивлена, обнаружив детальный и весьма лестный анализ итогов выступления «москвичей» в Канаде, напечатанный в день отъезда нашей делегации в «Soviet News Bulletin» («Бюллетень Советские Новости»), издаваемом Советским посольством в Оттаве на английском языке. Павел Коротков и Анатолий Тарасов были авторами этого внушительного текста. Он изобиловал восторженными отзывами об игре канадских клубов, характеризовавшихся «творческим духом, независимой техникой игры, быстротой решений и великолепной реакцией». Особое впечатление на гостей произвела инстинктивная способность канадцев «принимать, находясь на льду, единственно верное решение в самое нужное время». Критике подверглась зависимость действий канадцев от схематических игровых догм. Однако гости подчеркнули «отличную маневренность канадских игроков, совершенное владение корпусом и высокую устойчивость на ногах». Впечатлило их в действиях канадских спортсменов «необычайные упорство и устойчивость в силовых единоборствах», хотя это «не является главной целью хоккея». «Если это мешает решению тактических задач игры, то маловероятно, что зрителю будет импонировать силовая и грубая игра, от которой всего один шаг до увечья». Особо высокой оценки заслужили голкиперы канадских клубов, которых Тарасов назвал лучшими в мире.

Сегодня, спустя 60 с лишним лет, некоторые утверждения наших хоккейных руководителей того времени звучат откровенно смешно, но речь шла о том, что в СССР «предпочитают профессиональному хоккею любительский, хотя и «завидуют» искусству игроков профессиональных команд. Профессиональный хоккей не может быть средством (способом) укрепления здоровья человека, и не случайно игры профессиональных команд носят жестокий характер. Очень часто игроки преследуют цель причинить сопернику боль».

Вполне понятно, что в посольском бюллетене, по горячим следам, руководство советской хоккейной делегации наряду с благодарностью и похвалой канадским хозяевам не могло не отметить «недостатки» капиталистического отношения к спорту.

Как указывалось, выше, на Форуме хоккейных статистиков Виктора Малеванного приведен ряд отчётов и воспоминаний об этой поездке руководителя делегации и участников этого турне.

Канадская печать, официальные организации, представители НХЛ оценили итоги визита сборной Москвы в Канаду с совершенно иных позиций.

Хоккейные колумнисты ведущих газет единодушно отмечали три основных составляющих убедительных побед советской команды: высокую скоростную выносливость, безукоризненную и обезоруживающую игру в пас и «европейские» правила игры, в рамках которых проходили все игры турне. Особенно хозяева были удивлены тем, как быстро русские по ходу турне овладевали подлинно канадскими элементами и приемами игры – методами силовой борьбы, тактикой наступательных и оборонительных действий в форме форчекинга и бэкчекинга. И это «подражание» выполнялось не слепо, а творчески. Было заметно, что канадская манера действий доверялась избирательно тем игрокам, кто был к ней более расположен по своим индивидуальным возможностям. Так воспринимали нашу игру аналитики из Канады. Они старались быть предельно объективными, оценивая наряду с достоинствами наших хоккеистов и изъяны канадской манеры действий. Например, отдавая должное лихости нашей победы 10:1 в последнем матче, они признавали неизбежность поражения молодёжи Монреаля в силу их возрастной недостаточной выносливости. Тем самым они демонстрировали понимание нашего заведомого превосходства в атлетической подготовке.

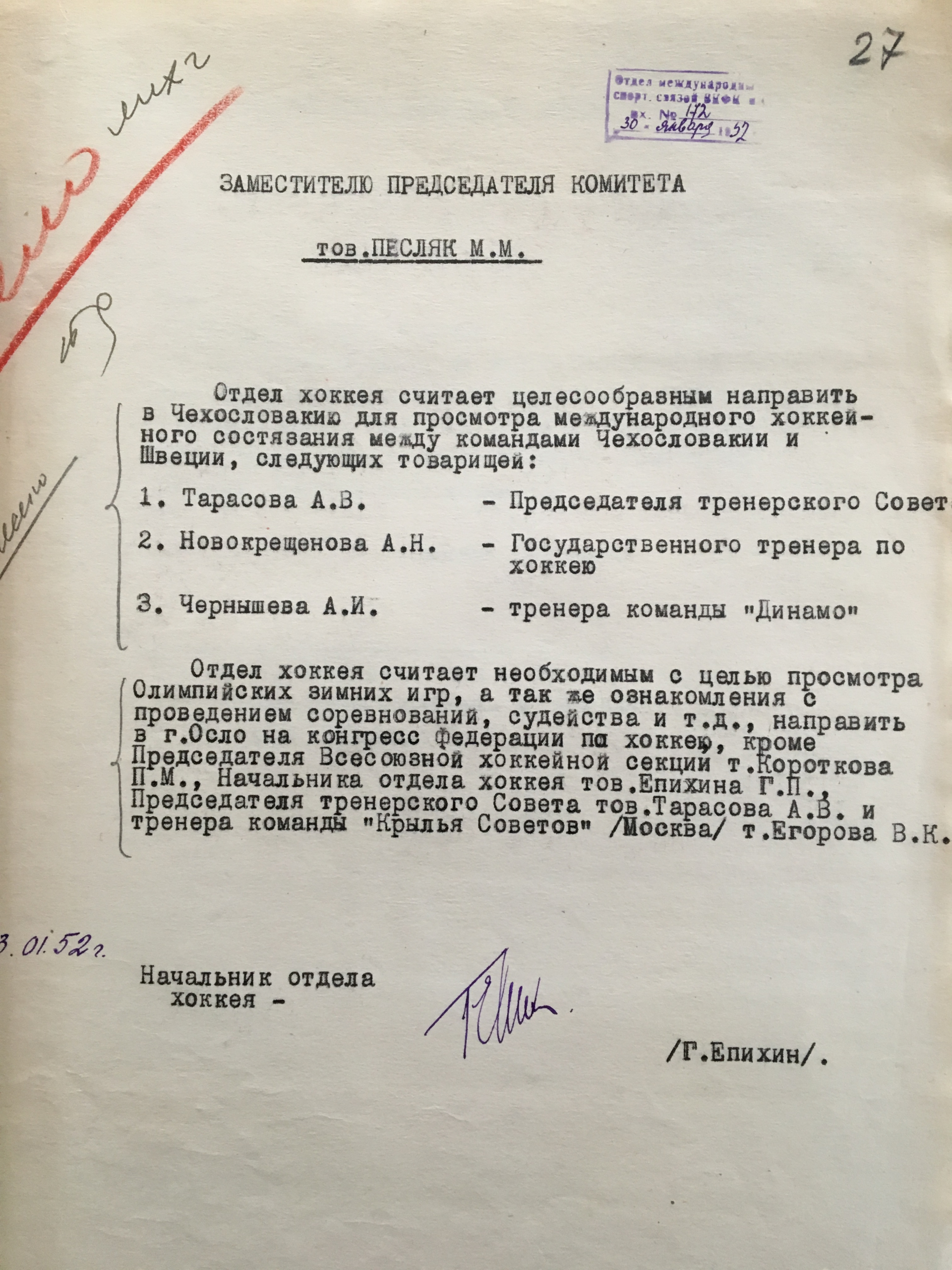

Интерес канадцев к нашей игре был неподдельным, очень проницательным и скрупулёзным до деталей. Уже было известно, и в очередной раз подтвердилось, что хоккей является основным занятием советских спортсменов. Даже в большей степени, нежели хоккеистов НХЛ. Зная об отсутствии в СССР контрактно- договорной системы, в Канаде их воспринимали как гражданских служащих, работой которых является хоккей.

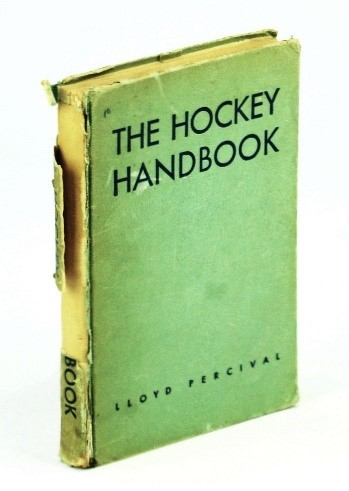

При обсуждении спортивных характеристик наших игроков имело место единодушное понимание, что атлетическая подготовка советских спортсменов превосходит таковую у канадцев. В телевизионном интервью Морис Ришар подчеркнул, что «поражен скоростью катания русских, которую они поддерживают в течение всей игры, и даже «Монреаль Канадиенс» будет тяжело бороться с ними». Ллойд Персиваль (мы позднее ещё вернёмся к этому персонажу), уже тогда знаменитый и лучший спортивный физиолог Канады, измерял скорость катания русских и обнаружил, что некоторые из них заметно превосходили по этому показателю лучших «спринтеров» НХЛ (скорость Н.Хлыстова после ускорения достигала 46 км/час). Канадцев поразила лёгкая амуниция и особенно клюшки наших хоккеистов. Игрок ТМЛ Брайан Каллен, попробовав русскую клюшку на льду, утверждал, что чувство шайбы и точность бросков с ней значительно лучше, а материал, из которого они сделаны, загадочен.

Наконец, как уже упоминалось выше, на всех сильное впечатление произвели тренировки русской команды. На её самой первой «раскатке» в MLG присутствовал один из лучших менеджеров МК Ken Reardon, руководитель фарм-системы клуба. «С первой минуты тренировки я понял, что их турне пройдёт весьма успешно. Это ощущение особенно усилилось, когда я увидел, как они носятся по кругу площадки, неустанно сильно передавая шайбу и легко принимая её на огромной скорости то крюком клюшки, то коньком. Такого ранее я нигде не видел».

Сдесь мы позволим себе отклониться от завершения описания поездки наших хоккеистов в Канаду. Но при этом, оставаясь в прежней хронологической фазе изложения, временно перейдём к главному лейтмотиву нашего повествования в целом.

Отдельные (очень немногие!) компиляторы истории нашего хоккея упорно и злобно навязывают нам суждение о том, что А.В.Тарасов своей неудержимой публицистической активностью (изданием статей, монографий, выступлениями перед прессой, особенно за рубежом) завоевал, прежде всего, в Канаде, якобы незаслуженную популярность. Будто именно от этого и пошло на Западе расхожее определение «конструктор советской хоккейной мощи», «отец русского хоккея». В этой связи мне хочется рассказать об одной беседе, которая у Тарасова состоялась в ходе приёма в Посольстве СССР в Канаде.

Посол Советского Союза Дмитрий Сергеевич Чувахин с супругой устроили приём в знак успешного установления советско-канадских хоккейных отношений. Он состоялся в помещении посольства 5 декабря, за сутки до заключительного матча наших спортсменов. Были приглашены руководители КЛХА, районного отделения КЛХА Оттавы, представитель руководства «Монреаль Канадиенс» Кен Реардон с супругой, ряд ветеранов НХЛ и КЛХА, хоккейные редакторы крупных канадских газет. Советская спортивная делегация во главе с Павлом Коротковым была в полном составе. Проблем с языковым барьером практически не возникало, профессиональный переводчик делегации Роман Киселёв, сотрудники посольства и работающие в Канаде советские журналисты охотно помогали собравшимся понимать друг друга.

Тарасов, оказавшись в кругу репортеров, охотно беседовал с ними о хоккее. Ему в переводе ассистировал Владимир Вашедченко, соб.-корр. ТАСС в Канаде. Парировав довод канадцев о том, что он в хоккее всего 10 лет (как и весь Советский Союз), Тарасов возразил, что ещё задолго до этого, с юности играл в бенди (хоккей с мячом) и футбол, и этого нельзя не учитывать. Назвав хоккей лучшей игрой на свете, он (в ответ на вопрос одного из газетчиков) уточнил, что футбол не идёт с ним ни в какое сравнение. Визит в Канаду он назвал важнейшим и очень полезным событием в его тренерской работе, и заверил, что хоккей в СССР будет и далее стремительно прогрессировать.

Кульминация этого стихийного брифинга Тарасова наступила после вопроса известного хоккейного колумниста Кинселла (Jack Kinsella). Вот короткий рассказ об этом.

«Как Вы думаете - спросил журналист - если пара канадских тренеров, глубоко разбирающихся в игре, будет работать в России, ваш прогресс в хоккее ускорится?»

Вашедченко, транслировав вопрос советскому тренеру и, тут же всё поняв, быстро сказал канадцу: «Сами напросились. Советую прикинуться наивным». Но Тарасов, по наблюдению Кинселла, не выказал и тени испытанного им раздражения, хотя ответил твёрдым, но очень вежливым и размеренным тоном.

«Для чего? Вы сами в эти дни много говорите о нашей хорошей игре. Если мы за 10 лет сумели добиться того, что заняло у вас почти 100, для чего нам нужны канадские тренеры?»

Кинселла, несмотря на дальнейшие ответы Тарасова на другие вопросы, понял, что главное в этот вечер советский тренер уже сказал.

Попытка канадского интервьюера выяснить «сколько тренеров в СССР сейчас готовят хоккеистов», казалось, поставила Тарасова будто бы в тупик. Однако он очень изящно предложил адресовать этот вопрос руководителю делегации – каждый отвечает за свой фронт.

Как вспоминал после расставания Кинселла, его последний вопрос Тарасову, вероятно, невольно получился не самым удачным. «Я предполагаю, что свои будущие хоккейные надежды Вы связываете со своими сыновьями?» Тарасов оценивающе взглянул на канадца, помедлив, чуть иронично улыбнулся и на ухо шепнул в ответ: «У меня две дочери».

Нам кажется, что именно тогда, на том дипломатическом рауте в советском посольстве, Анатолий Тарасов не только сделал заявку, но и не без основания уже ощущал себя (и никак не себя одного!) конструктором советского хоккея будущего, и заявил об этом в Канаде, на родине этой игры.

Рассказывая о подведении канадцами итогов визита сборной Москвы, нельзя не остановиться на их коммерческой составляющей.

Руководители КЛХА сами высоко оценили свою промоутерскую удачу с приглашением и приёмом сборной Москвы. В 8–ми играх гостей общее число зрителей превысило 62.000 и только в одной игре не достигло аншлага («Форум» Монреаля – 12.000 из 14.500). Доход КЛХА превысил $45.000, что полностью не только покрыло расходы ассоциации на приём гостей, а и позволило позднее финансировать поездку канадской команды в СССР (ровно через год). Эта договоренность была достигнута в переговорах П.Короткова с руководством КЛХА. Канадцам осталось лишь определить, какой клуб отправится в Советский Союз.

А тем временем пресса страны кленового листа, под влиянием свежих впечатлений от визита русских хоккеистов, начала активно обсуждать шансы Канады на ближайшем (28.02 – 9.03.1958) чемпионате мира в Осло. Представлять родину хоккея на этом турнире, как уже говорилось, должен был печально (2:7) знакомый нам клуб «Уитби Данлопс» из провинции Онтарио. Он был обладателем Кубка Аллана 1957 года. Команду с апреля 1955 г. содержал завод (фабрика) Dunlop, производящий автопокрышки (дочерняя канадская ветвь международного альянса Dunlop Tire and Rubber Company) в городке Whitby (население около 70.000 человек).

Почти за три месяца до начала мирового первенства канадцы уже изучали малейшие подробности предстоящего турнира (в СССР традиционно информация такого рода была весьма скудной). В ранжире соперников приоритет отдавали сборной СССР. Уважительно отзывались о сборной Чехословакии, называя её одной из самых искусных команд «Большой пятерки». Ожидали увидеть сильную сборную США, которая, как и канадцы, 2 года не соревновалась с европейцами. Формат турнира должен был определиться на конгрессе LIHG в Копенгагене в январе 1958 г., скорее всего он ожидался круговым. Главный хоккейный стадион Осло Jordal Amphi (арена под открытым небом) вмещает до 10.000 зрителей. Запрос на билеты для болельщиков был особенно большим из Швеции, по понятным причинам географической близости и удобства посещения соседней страны. Определённые квоты в продаже билетов на матчи обещано было создать для канадцев. Большое внимание в Канаде уделяли вопросу организации радиорепортажей из Осло. Первую заявку на право трансляций матчей «Уитби» сделала компания Lakeland Broadcasting, выкупив один из восьми (8) каналов радиопередач. Наконец, уже в середине декабря было решено, что команды США, Канады и Норвегии проведут в Осло тренировочные матчи между собой с 18 по 21 февраля.

Бразды правления (1957-1960)

Формируя сборную СССР к чемпионату мира, А.Тарасов вынужден был сохранить б'ольшую часть (11 человек) состава команды-неудачницы образца 1957 года. Подлинных же дебютантов первенства мира оказалось всего трое – далеко не молодые Елизаров (33), Копылов (28) и Быстров (29, которого сам тренер откровенно называл запасным статистом). Все «новички» участвовали в турне по Канаде. Тренер понимал и позднее откровенно признавал, что практически не имел большого (да просто никакого!) выбора игроков для усиления команды - представителей нового поколения ещё было маловато. Именно таких, кто хотя бы не уступал ветеранам в мастерстве. Между тем, молодые, фактурные нападающие С.Петухов и Н.Снетков (активные участники турне по Канаде), почему-то не были привлечены в сборную. У тренеров Тарасова и Егорова были вполне объективные основания для комплектования сборного коллектива преимущественно игроками своих команд – ЦСКА и «Крыльев Советов». Оба клуба в течение последних четырех сезонов, включая текущий, занимали первые два места в чемпионатах СССР, а лучшими бомбардирами становились нападающие «Крыльев Советов». Кто, как не игроки сильнейших команд страны, должны были играть на чемпионате мира? Из сказанного можно сделать вывод, что к очередному мировому турниру наша команда оставалась вот уже третий сезон фактически неизменной, а, следовательно, не стала сильнее.

CCCP - Канада, Осло